Es ist zehn Minuten nach zehn an einem schwülheißen Tag in Washington, als John Roberts Geschichte schreibt. Der Chief Justice, der Vorsitzende des Obersten Gerichts, verliest die Urteilsbegründung, und nun ist er beim entscheidenden Punkt angelangt. Es sei legitim, dass der Kongress jedem Strafgebühren verordne, der keine Krankenversicherung abschließen wolle, sagt Roberts. Eine solche Steuer, so charakterisiert er ein ab 2014 zu entrichtendes Bußgeld, liege durchaus im Rahmen der Vollmachten der Legislative. Der Passus verstoße nicht gegen die Verfassung.

Damit ist klar: Der Supreme Court hat das Herzstück der Gesundheitsreform unangetastet gelassen. Mit fünf zu vier Stimmen erklärt die Neunerrunde für verfassungskonform, was im März 2010 nach monatelangem Ringen vom Parlament beschlossen worden war. Das wichtigste innenpolitische Projekt auf der Agenda Barack Obamas hat damit eine hohe Hürde genommen. Denn ohne das "mandate", die unter Androhung einer Strafgebühr durchzusetzende Pflicht zum Erwerb einer Versicherung, hätte dem Reformbauwerk das Fundament gefehlt. Im Weißen Haus kann er aufatmen, der zuletzt so glücklos agierende Präsident.

Keine Triumphtöne

Zwei Stunden nach Roberts' Paukenschlag feiert er seinen Sieg, allerdings verhalten, ohne Triumphtöne, wohl wissend um die durchaus kritische Stimmungslage im Land. Wie es ausgehen würde, hatte auch er vorab nicht gewusst. Der Staatschef, hatte sein Sprecher Jay Carney durchblicken lassen, verfolge das Justizdrama, indem er am Computer sitze und den Scotus-Blog lese, eine eher obskure, auf den Supreme Court spezialisierte Website, die sich plötzlich enormer Beliebtheit erfreut. Das Gericht, betont Obama im feierlichen East Room mit seinen Marmorsäulen und Kristallleuchtern, habe ein fundamentales Prinzip aufrechterhalten: "Dass hier in Amerika, der reichsten Nation auf Erden, keine Krankheit und kein Unfall eine Familie in den finanziellen Ruin treiben sollte." Man könne es sich nicht leisten, die politischen Schlachten von vor zwei Jahren noch einmal zu schlagen. "Es ist Zeit, dass wir uns vorwärtsbewegen."

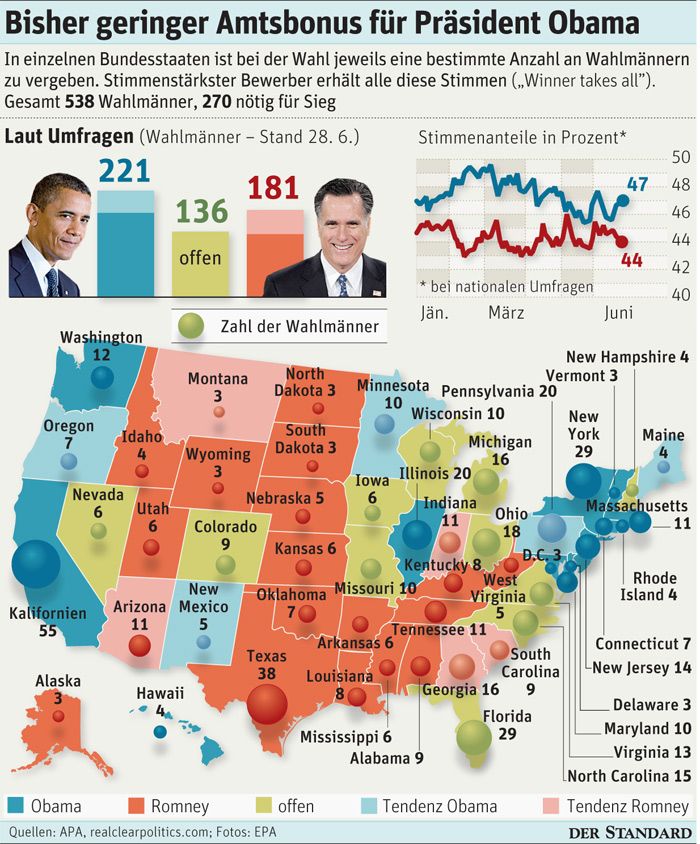

Mitt Romney, im Herbst Obamas Rivale im Duell ums Oval Office, sagt erwartungsgemäß das genaue Gegenteil. Resolut kündigt er an, die Novelle mit dem Spitznamen "Obamacare" umgehend anzufechten, falls er im November zum Präsidenten gewählt wird. "Obamacare war gestern schlechte Politik, und es ist heute schlechte Politik", weil das Paket Steuern erhöhe und Freiheitsrechte einschränke. 2006, als Gouverneur von Massachusetts, hatte Romney noch ein Paragrafenwerk signiert, das Obamas Affordable Care Act als Vorlage diente. Nun stellt er sich entschieden auf die Seite der republikanischen Fraktion im (republikanisch dominierten) Repräsentantenhaus, die bereits für die zweite Juliwoche ein Votum über die Reform ankündigt. Der Wahlkampf scheint keinen Spielraum für Kompromisse zu lassen.

Wie auch immer, die juristische Weichenstellung kam als faustdicke Überraschung daher. Dass es auf Messers Schneide stehen würde, war zwar von vornherein klar. Doch die meisten Experten hatten geglaubt, Anthony Kennedy, ein Konservativer moderater Schule, der sich bisweilen seinen progressiven Kollegen anschließt, werde das entscheidende Wort sprechen. Kennedy aber stimmt gegen den Versicherungszwang, zusammen mit Samuel Alito, Antonin Scalia und Clarence Thomas, den drei konservativsten Richtern.

Roberts gab den Ausschlag

Roberts dagegen, 2005 von George W. Bush zum Chief Justice ernannt, übrigens gegen den Einspruch des damaligen Senators Barack Obama, schließt sich jenen vier Juristen an, die von demokratischen Präsidenten berufen wurden: Stephen Breyer, Ruth Bader Ginsburg, Elena Kagan und Sonia Sotomayor. Die Entscheidung, liest er vom Blatt, spiegele eine "generelle Zurückhaltung" der Richter, wenn es darum gehe, die Handlungen gewählter Politiker zu annullieren. Dann zitiert er Benjamin Franklin, einen der Gründerväter der Republik: Nichts im Leben sei sicher, außer dass man stirbt und Steuern zahlt.

Das Bußgeld, hatten die Befürworter des "mandate" argumentiert, sei im Grunde nichts anderes als eine Steuer. Und Steuern zu erheben liege sehr wohl in der Macht des amerikanischen Bundes. (Frank Herrmann/DER STANDARD Printausgabe, 29.6.2.2012)