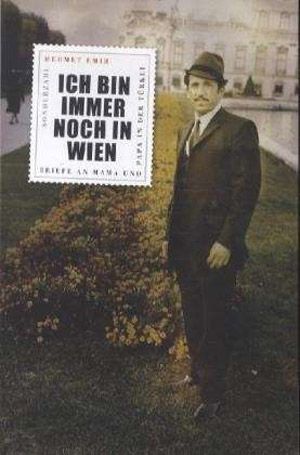

"Ich bin immer noch in Wien", lautet der Titel des im Frühjahr erschienen Buchs von Mehmet Emir, der seit Jahren als Sozialarbeiter, Kolumnist und Fotograf für die Stadtzeitung und das Sozialprojekt "Augustin" tätig ist. Mit dem Buchtitel wollte Emir unterstreichen, dass er auch nach mehr als 30 Jahren Wien nicht verlassen wird, dass er immer noch da ist. Er, der 1981 mit seinen 16 Jahren als "Gastarbeiterkind" vom Gastarbeiter-Vater nach Wien geholt wurde.

"Ich bin nach Österreich gekommen, um Fußballer zu werden, ich wollte ursprünglich kein Gastarbeiter werden", erzählt Mehmet. Österreich hatte er sich auch ganz anders vorgestellt. Alles was er zuhause im kurdischen Dorf in der Provinz Tunceli, die in Ost-Anatolien liegt, von seinem Gastarbeiter-Vater kannte, waren idyllische Fotos von einem fremden Mann im feinen Anzug vor den schönsten Schlossgärten Wiens. Den fremden Mann bezeichnet er in seinen fiktiven Briefen an Papa und Mama, die auch regelmäßig im "Augustin" erscheinen, als Weihnachtsmann. Denn wenn die Kinder mal den Vater zu Gesicht bekamen, dann einmal im Jahr, wenn er mit Krawatte und österreichischem Steirer-Hut viele Geschenke aus Österreich im ganzen Dorf verteilte.

Von den Rosengärten zur Arbeiterbaracke

Dass der Vater in Wien nicht einmal eine Wohnung hatte, sondern sich das 15m² kleine Zimmer in der Arbeiterbaracke der Asphaltfabrik mit zwei fremden Männern teilte, davon wusste Mehmet, der von einer Fußballer-Karriere träumte, nichts. Die Enttäuschung über das wahre Leben des Vaters in Wien, abseits vom Postkarten-Flair der Rosengärten, zwischen Asphaltmaschinen und Arbeiterbaracken, lässt Mehmet Emir auch in seinen Briefen durchklingen. Vom Vater fühlte er sich im Stich gelassen, sowohl als Kind zuhause im Dorf, wo er mit seinem Bruder die Schafe hütete, als auch als Teenager in Wien, wo er die ersten dreieinhalb Jahre mit dem Vater und anderen Gastarbeitern die Straßen Wiens asphaltierte.

Mehmet beginnt sich bald abzunabeln von der Gastarbeiterwelt. Fährt nach der Arbeit mit dem D-Wagen quer durch Wien, um Deutsch zu lernen. Den Sprachkurs zahlt er sich vom eigenen Lohn. Die restlichen Gastarbeiter belächeln ihn für sein Engagement, denn wer brauchte zu dieser Zeit schon gute Deutschkenntnisse und wer fragte schon danach? Die österreichischen Arbeiter sprechen ihn nach wie vor im "Ausländerdeutsch" (Du kommen. Du gehen.) an und im Sprachkurs sitzt er als einziger "Hackler" in Arbeitskleidung und vom Asphalt schwarz gefärbten Händen zwischen UNO-Diplomaten und Studenten. An den Wochenenden spielt er im Hobbyfußballverein FC Laaerberg in Wien-Favoriten.

Nach dreieinhalb Jahren sucht Mehmet sich eigene Jobs, wieder auf Baustellen, und setzt sich abends auf die Schulbank, um einen HTL-Abschluss in der Tasche zu haben. "Das hat damals aber nicht so gut funktioniert, weil ich noch nicht so gut Deutsch konnte", erzählt Mehmet. Dennoch hat er während dieser Zeit auch gerne in einer Schüler-Theatergruppe gespielt. Einmal Theaterluft geschnuppert, rutscht Mehmet dann ungeplant in die Kunst- und Kulturwelt ein, macht bei Theatergruppen mit, bringt sich selbst bei, wie man Perkussion spielt, und spielt mit vielen Musikgruppen auf, unter anderem mit der "Wiener Tschuschenkapelle". "Sechs Jahre habe ich nur von der Musik gelebt", sagt der heutige Augustin-Kolumnist, Fotograf und Sozialarbeiter.

Von der Baustelle an die Kunstakademie

Nebenbei wird auch die Fotografie zu seinem Lieblingshobby. Die hat er vom Vater gelernt, der in der ersten Gastarbeiter-Generation Wiens als Fotograf Hıdır überaus bekannt war. Der Vater fotografierte nämlich die Neuankömmlinge am Wiener Südbahnhof, aber auch auf Hochzeiten und bei besonderen Ereignissen. "Mein Vater fotografierte Gastarbeiter aus der Türkei und Ex-Jugoslawien vor dem Schloss Schönbrunn und dem Belvedere und die haben dann diese Fotos nachhause geschickt."

Mehmet Emir selbst fotografiert seit 30 Jahren und hat mittlerweile mehr als 20.000 Fotografien von seinem Heimatdorf gesammelt, aber auch viele Fotos von Wien, die er regelmäßig in seiner Foto-Ecke im "Augustin" veröffentlicht. Vor seiner Tätigkeit beim "Augustin", hat er 14 Jahre als Sozialarbeiter in einem Jugendzentrum gearbeitet. "Weil von der Kunst allein zu leben schwer ist", so Mehmet, für den Kunst daher auch Luxus bedeutet. 2006 wurde er an der Akademie der bildenden Künste aufgenommen und schloss dieses auch vier Jahre Später im Fach der kontextuellen Malerei und Kunstfotografie ab. Beides, Kunst und Sozialarbeit sind ihm sehr wichtig.

Zu 50 Prozent Österreicher

Den Begriff Migrationshintergrund mag Mehmet gar nicht. "Man soll Ausländer sagen, weil man weiß ja was damit gemeint ist." Er versteht auch nicht, warum der zweiten und dritten Generation von Migranten mehr Ablehnung und Feindlichkeit entgegengebracht wird. "Ein Franzose oder ein Engländer, der seit dreißig Jahren hier lebt und nicht genügend Deutsch kann, das wird toleriert. Aber wenn man aus der Türkei oder aus Ex-Jugoslawien ist, wird einem jeder Artikel-Fehler vorgeworfen und entgegengehalten, als könnte man überhaupt nicht Deutsch sprechen. Warum werden die Kinder der ersten Gastarbeiter in dritter Generation, die sogar im Wiener Dialekt sprechen, immer noch deklassifiziert", fragt sich Mehmet.

Er selbst fühlt sich zu 10 Prozent Türkisch, zu 40 Prozent Kurde und zu 50 Prozent Österreicher. "Nicht weil ich so stolz bin Österreicher zu sein, sondern weil ich vieles hier viel besser kenne als in der Türkei oder in Kurdistan." Mit Nationalstolz kann Mehmet nicht viel anfangen, mit Religion übrigens auch nicht. Wenn die Sprache auf sein Heimatdorf kommt, fällt es ihm schwer die richtigen Worte zu finden "Ich ärgere mich da immer. In der eigenen Heimat sich nicht zuhause fühlen zu dürfen, das ist Kurdistan."

Der Dackel und die Integration

Seine Kolumne "Briefe an den Papa" entstand eigentlich als Reaktion auf Straches "Wien darf nicht Istanbul werden"-Wahlplakate. Damals hat ihn Robert Sommer vom Augustin gefragt, ob er nicht was dazu schreiben wolle. Emirs Replik auf den populistischen Wahlslogan trug dann den Titel "Istanbul darf nicht Wien werden". Aufgrund des großes Erfolgs bei den Lesern bekam Emir dann eine regelmäßige Kolumne, in der er fiktiv Briefe an den Vater und seit 2009 an die Mutter schreibt und über sein Leben in Wien und die Geschehnisse in Österreich auf durchaus humoristische Art, gepaart mit einem guten Schuss Gesellschaftskritik, berichtet. Neben den österreichischen Finanzmanagern kommen dabei auch die kurdischen Männer im Dorf, die sich von den Frauen wie ein Pascha bedienen lassen, nicht gut weg bei seiner Kritik.

Negative Reaktionen auf seine Kolumne gab es bisher wenig. Nur einmal wurde ihm die Beleidigung der Wiener Hunde von einem erbosten Leser vorgeworfen. Mehmet Emir steckt diesen Vorwurf gelassen weg. "In Wien ist man dann integriert, wenn man mit dem Dackel redet" ist schließlich sein Lieblingsspruch. (Güler Alkan, 17.6.2012, daStandard.at)