Wenn eine neue griechische Regierung nach den Wahlen am 17. Juni die Brücken zur Eurozone und zum Internationalen Währungsfonds (IWF) nicht ganz abbricht, dann kann Athen durchaus mit weiteren Hilfen rechnen. Frankreichs neuer Präsident François Hollande deutete nach dem EU-Gipfel in der Nacht auf Donnerstag an, dass Milliarden aus "Wachstumsfonds" oder Sozialhilfen bereitstünden.

Man wolle die Griechen jedenfalls in der Eurozone halten, hieß es in einer abschließenden Erklärung des Gipfels, in der darauf hingewiesen wurde, dass die Vereinbarungen in Zusammenhang mit den zwei Rettungspaketen von Eurozone und IWF einzuhalten seien. Die Staaten bereiten sich aber dennoch auf alle "Eventualitäten" vor, bestätigte Eurogruppenchef Jean-Claude Juncker Berichte, wonach auf nationaler Ebene Notfallpläne für den Abschied Athens aus der Währungsunion erstellt würden.

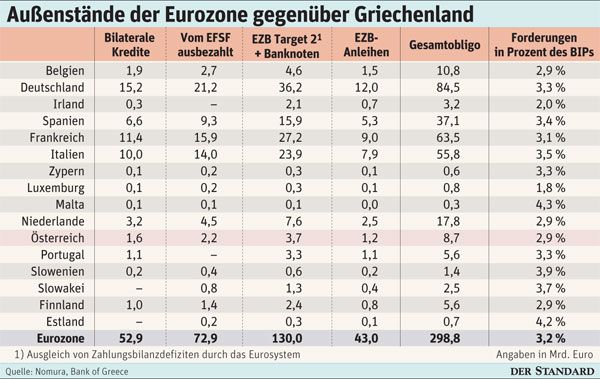

Tatsächlich wäre ein Ausfall - allein schon wegen der gewährten Hilfen - eine ziemliche Belastung für Eurostaaten und EZB. Bilaterale öffentliche Kredite und Hilfen via Rettungsfonds EFSF belaufen sich mittlerweile auf rund 126 Milliarden Euro. Dazu kommen die von der Europäischen Zentralbank gehaltenen Staatsanleihen und der im Zuge der Liquiditätsspritzen an die Banken auf 130 Milliarden gestiegene Saldo im Zahlungssystem der Euro-Notenbanken.

Abschreibung

Diese Forderungen an Griechenland müsste die EZB wohl abschreiben, womit das potenzielle Risiko für die Währungsunion bei 300 Milliarden Euro liegt. Doch damit nicht genug: Die griechische Zentralbank hat einzelnen Banken weitere 60 Milliarden im Rahmen von Notoperationen (Emergency Liquidity Assistance) zur Verfügung gestellt. Würden diese Mittel nicht zurückbezahlt, wäre der Staat zur Rekapitalisierung seiner Notenbank verpflichtet, erläutert Thomas Url vom Wirtschaftsforschungsinstitut. De facto müsste dann erneut der Rettungsfonds einspringen. Er überweist gerade - vereinbarungsgemäß - 18 Milliarden an die angeschlagenen Geldinstitute.

Für den Steuerzahler mag ein allfälliger Verlust dieser Summen schwer vorstellbar sein, für Finanzexperten wie Url und die Analysten der Großbank Nomura wäre er freilich grundsätzlich verkraftbar, wenn auch schmerzhaft. 300 Milliarden, das entspricht rund drei Prozent des Bruttoinlandsprodukts der Eurozone.

Schulden explodieren

Heikel wäre der Abgang allerdings für Staaten in fragiler Verfassung wie Spanien. Url ist ebenfalls der Ansicht, dass Rückkoppelungen auf die Eurozone die größte Gefahr darstellen. Der Markt könnte eine Pleite Athens so verstehen, "dass Portugal oder Spanien die nächsten Kandidaten sind". Wenn dann auch noch Italien ins Gerede kommt, wird es brenzlig. In die gleiche Kerbe schlägt die US-Bank Citigroup in einem neuen Bericht: Sie rechnet bei einem "Grexit" damit, das Spanien unter den Rettungsschirm schlüpfen und die EZB eine neue Liquiditätsspritze an die Banken verabreichen müsste. Der Hellas-Schuldenstand würde wegen der Abwertung der Währung auf 400 Prozent des BIPs explodieren.

Ausreichend Gründe, um Athen in der Währungsunion zu halten. Noch ein Aspekt wurde beim Gipfel bekannt: Im Falle eines Ausscheidens aus der Eurozone würden die Partnerstaaten noch einmal Geld nachschießen. Die Rede ist laut Nachrichtenagentur Reuters von 50 Milliarden Euro, die Athen von den Ex-Partnern erhalten würde, um die Schockwellen abzufedern.

Bis zum nächsten EU-Gipfel Ende Juni hat die Union mit oder ohne Griechenland jedenfalls alle Hände voll zu tun. Bis dahin sollen auch die Umsetzung des Fiskalpaktes, die Einführung des ständigen Eurorettungsschirmes (ESM) und Maßnahmen zur engeren wirtschaftlichen Koordinierung stehen. (Thomas Mayer/Andreas Schnauder, DER STANDARD, 25.5.2012)