Oft ist es ein Stich, der Klarheit bringt, ob jemand schwer krank ist oder nicht. Gemeint ist nicht etwa eine einfache Blutabnahme, sondern die Biopsie. Mit dem Verfahren fördern Mediziner zutage, was in den Tiefen des Körpers verborgen ist und möglicherweise nicht so beschaffen ist, wie es sein sollte. Die Entnahme von lebendem Gewebe hilft bei der Diagnose von schweren Krankheiten, wenn andere Möglichkeiten wie ein Blutbild oder bildgebende Verfahren zu wenig aussagen.

Genaue Abklärung

"Sucht ein Patient mit einem oder mehreren Symptomen den Arzt auf, weiß dieser zunächst eventuell nicht, ob es sich um eine Entzündung handelt oder um einen gut- oder bösartigen Tumor. Denn beides kann ähnliche Symptome hervorrufen", erklärt der Mediziner Manfred Ratschek von der Meduni Med-Uni Graz. Der Pathologe gehört jener ärztlichen Berufsgruppe an, die die in der Biopsie gewonnenen Gewebeproben analysiert. Patienten bekommen davon meist gar nichts mit.

Angst vor Schmerz und Diagnose

Die Vorstellung, dass lange, aber dünne Nadeln in Organe wie die Leber oder Niere eindringen, gepaart mit dem Wissen, dass das Ergebnis schlimmstenfalls die Diagnose Krebs sein kann, macht vielen Patienten Angst. Doch sehr schmerzhaft ist die Prozedur selten. Aufgrund der Lokalanästhesie, die meist möglich ist, ist die Gewebeentnahme fast nicht spürbar. "Außerdem haben inneren Organe so gut wie keine Nerven", sagt Ratschek.

Bei der Prostata ist das allerdings etwas anders: Damit man zu einer effizienten Diagnose kommt, muss man zwischen zwölf- und 24-mal hineinstechen. "Das tut schon ein bisschen weh, weil man über den Mastdarm durchsticht und deshalb keine Lokalanästhesie machen kann", erklärt der Pathologe. Wird ein Patient so oft genadelt, könne das auch mit einer Kurznarkose erfolgen.

Punktgenaues Manöver

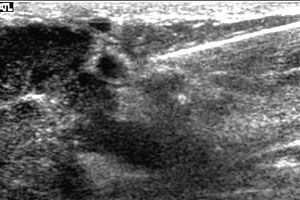

Chirurgen, Gynäkologen und Internisten führen Biopsien beispielsweise im Rahmen einer Endoskopie - der Magen-, Darm- oder Bauchhöhlenspiegelung - oder einer Bronchoskopie durch. Hautärzte können Gewebe auch von der Hautoberfläche entnehmen. Viele Biopsien werden aber auch von Radiologen mit Hilfe bildgebender Verfahren wie Röntgen, Ultraschall, Computertomografie (CT) oder Magnetresonanz (MRT) durchgeführt.

Punktgenau kann die Biopsienadel damit an jene Stelle manövriert werden, an der sich verdächtiges Gewebe befindet. "Stellen, die größer als fünf Millimeter sind, haben eine gute Chance, getroffen zu werden", sagt Ratschek. Die Biopsie stoße aber auch an ihre Grenzen: Sind die Gewebsmuster noch kleiner, müssten sie oft operativ entnommen werden, was etwa bei Verdacht auf Brustkrebs manchmal vorkomme.

Millimeterarbeit am Bildschirm

Gesteuert wird die Biopsienadel mit der Hand und/oder maschinell. "Erfahrene Radiologen bevorzugen meist die Hand", sagt Dimiter Tscholakoff, Vorstand am Zentralröntgeninstitutder Rudolfstiftung in Wien. Am Ultraschall- oder Röntgenbildschirm sieht man, wie sich die Nadel dem Ziel nähert - quasi in Echtzeit. Bei einer CT oder MRT laufe die Prozedur hingegen zeitverzögert ab: Die Nadel wird eingeführt, dann werden einige Schichten aufgenommen und danach die Nadel wieder weitergeführt oder korrigiert. Die Position der Nadel kann so millimetergenau überprüft werden. Welches bildgebende Gerät für welches Organ genau zum Einsatz kommt, entscheidet der Radiologe.

Die Entnahme selbst passiert meist mit dünnen Nadeln, mit denen Gewebe herausgestanzt, -gesaugt oder -geschnitten wird. "Bei manchen Brustbiopsien wird etwa ein Vakuum erzeugt, um das Gewebe in die Hohlnadel hineinzuziehen. In der Nadel befindet sich ein kleiner Schneideapparat", erklärt Tscholakoff.

Indikation für weitere Vorgehensweise

Das Gewebe kommt nach der Entnahme aus der Hohlnadel direkt auf einen Objektträger. "Die Resultate sind meistens Histologien, das sind Gewebsverbände, manchmal aber auch Zytologien, das sind Zellverbände", sagt Radiologe Tscholakoff. Ist so eine Probe positiv, werden also Tumorzellen gefunden, ist das häufig eine Indikation für einen chirurgischen Eingriff oder eine onkologische Therapie.

Personalisierte Medizin: Jeder Krebs mit individueller Prognose

"Beim Magenkrebs gibt es zwei verschiedene Typen vom histologischen Bild her. Einer der beiden bedeutet, dass der gesamte Magen herausmuss. Der andere, dass man nur einen Teil des Magens entfernen muss", erklärt Ratschek. Auch hier steuert die Biopsie also das weitere Vorgehen.

Am Beispiel Brustkrebs wird deutlich, dass dies auch für die Art der medikamentösen Behandlung gilt: Die Tumorzellen werden nicht nur dahingehend untersucht, ob sie gut- oder bösartig sind, sondern auch, auf welche Therapie sie ansprechen. "Östrogen kann das Wachstum bestimmter Brustkrebsarten stimulieren. Findet der Pathologe viele Östrogenrezeptoren an den Tumorzellen, ist das ein Indiz dafür, dass eine antihormonelle Therapie zielführend ist, um das Wachstum der Tumorzellen zu bremsen", sagt Ratschek.

Krebs ist aber nicht gleich Krebs. Laut WHO gibt es pro Organ zwischen zehn und 30 unterschiedliche Krebstypen und jeder habe eine andere Prognose. Mit Hilfe der Untersuchung des Gewebes durch den Pathologen wird bestimmt, wie bösartig der Krebs ist. "Je ähnlicher er dem gesunden Gewebe ist, desto weniger bösartig ist er", so Ratschek. Insofern ist die Biopsie auch schon ein prognostischer Faktor, der wiederum die Therapie beeinflusst. (Marietta Türk, derStandard.at, 20.2.2012)