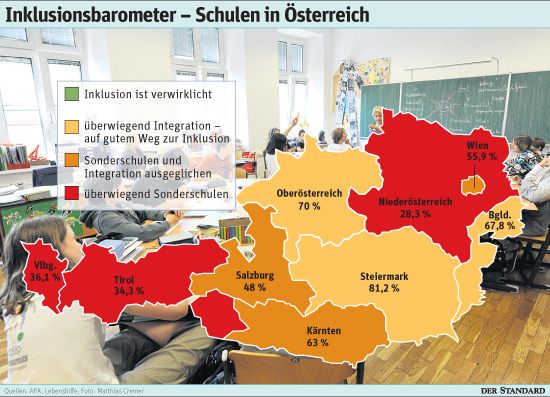

Wien - Noch 138 Jahre warten: Wenn es mit der Integration von Kindern mit Behinderung in das österreichische Schulwesen in dem bisherigen Tempo weitergeht, dann werden noch einhundertachtunddreißig Jahre vergehen müssen, bis Inklusion zu hundert Prozent erreicht ist. Bis also jedes Kind, das eine körperliche oder intellektuelle Beeinträchtigung - oder "sonderpädagogischen Förderbedarf" (SPF) - hat, eine integrative Regelschule besuchen darf - und keine Sonderschule. Derzeit sind die Chancen, integriert lernen zu können, regional sehr unterschiedlich (siehe Integrationsbarometer rechts).

2009/10 wurden unter den insgesamt 596.000 Schülern laut Schulstatistik 28.468 Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf - die Einstufung nehmen die Schulbehörden vor - in allgemeinen Pflicht-, Neuen Mittel- und Polytechnischen Schulen gezählt, AHS-Unterstufen fehlen in der Statistik, obwohl auch dort Inklusion gesetzlich vorgesehen ist - und praktiziert wird: In Wien etwa sind sieben AHS inklusiv geführt, haben also "Integrationsklassen".

Aus für Sonderschulen

Von den SPF-Schülern lernten 15.247 in Integrationsklassen, 2006/07 waren es 14.594. 2009/10 betrug die Integrationsquote demnach 53,5 Prozent - die Integrationsquote stieg in drei Jahren um ein Prozent. "So lange wollen wir nicht warten", sagt Inklusionsexperte Bernhard Schmid, der die 138 Jahre errechnet hat. Der Generalsekretär der Lebenshilfe Wien fordert im Standard-Gespräch nicht nur mehr Tempo, sondern überhaupt das Aus für Sonderschulen - stufenweise bis 2016.

Die Lebenshilfe Österreich will - wie die Grünen übrigens auch - nachdrücklich eine inklusive Schule für alle Kinder - auch und vor allem, weil sich Österreich 2008 mit der Ratifizierung der UN-Konvention über die Rechte der Menschen mit Behinderungen dazu verpflichtet habe. Diese sieht vor, dass die Vertragsstaaten "ein integratives Bildungssystem auf allen Ebenen und lebenslanges Lernen" gewährleisten.

Dritter runder Tisch

Im Unterrichtsministerium findet dazu morgen, Donnerstag, bereits der dritte runde Tisch statt, bei dem ein Entwicklungsplan hin zur inklusiven Schule erarbeitet werden soll, sagt Bernhard Schmid. Die Lebenshilfe hat Sorge, dass Unterrichtsministerin Claudia Schmied (SPÖ) die Sonderschulen beibehalten will.

Das geht zumindest aus einer parlamentarischen Anfrage der Grünen hervor, in der sie sagt, dass die "wesentlichen Inhalte" der UN-Konvention "erfüllt" seien. Sonderschulen blieben in der Konvention "unerwähnt", das könne "nur bedeuten, dass neben einem voll ausgebauten inklusiven System derartige Schulen als zusätzliche Angebote bestehen dürfen", schreibt Schmied. Außerdem sei ein Wechsel aus der Sonderschule "ins inklusive System jederzeit möglich".

Für den Präsidenten der Lebenshilfe, Germain Weber, widerspricht der "separate Unterricht" klar den Regeln der UN-Behindertenrechtskonvention. "Das gegenseitige Lernen von Kindern mit und ohne Behinderungen befähigt zu einer solidarischen Grundeinstellung", sagt der Dekan der Fakultät für Psychologie der Uni Wien. Außerdem wisse man aus Studien, "dass die inklusive Schulbildung mehr Ressourcen einspart, als sie Kosten verursacht".

All das, was in Sonderschulen an pädagogischen Maßnahmen gemacht werde, "ist auch in Regelschulen machbar", sagt der Wiener Lebenshilfe-Generalsekretär Schmid. Italien hat als einziges EU-Land keine Sonderschulen. In Teilen Kanadas ist laut Schmid Inklusion in allen Schulstufen bis hinauf zur Universität garantiert.

In Österreich dagegen war inklusiver Unterricht bis vor kurzem nur für acht Schulstufen gesetzlich zugesichert. Erst unlängst wurde die reguläre Integration von SPF-Schülern auch in der 9. Schulstufe - in Polytechnischen Schulen und in einjährigen Haushaltungsschulen - beschlossen.

Den Behindertensprechern der fünf Parteien reicht das nicht. Gemeinsam fordern sie in einem Entschließungsantrag inklusiven Unterricht auch in berufsbildenden mittleren Schulen: "Behinderte Jugendliche mit körperlichen oder intellektuellen Einschränkungen" müssten auch die Möglichkeit einer Ausbildung in BMS und eine "Berufsperspektive in der Wirtschaft" erhalten, heißt es darin.

Denn "behindert" ist, wer behindert wird. Oder, wie Bernhard Schmid es formuliert: "Es ist normal, verschieden zu sein."(Lisa Nimmervoll, DER STANDARD, Printausgabe, 25.1.2012)