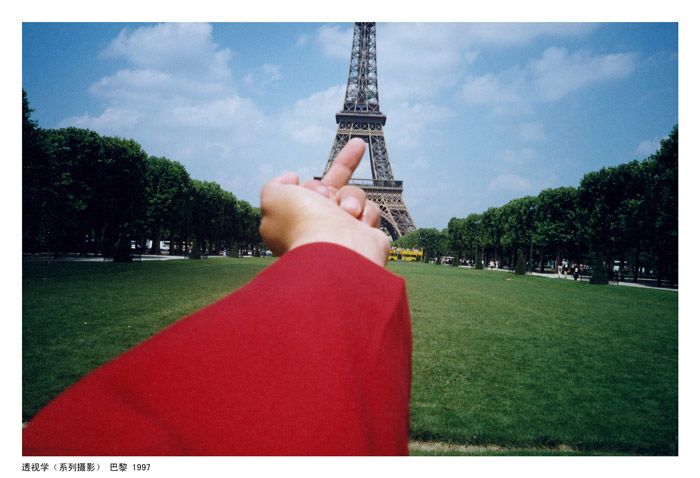

Aus der Serie "Perspektivische Studien", für die er seinen Mittelfinger vor wechselnder Kulisse ablichtete: Eiffelturm samt Geste des Protestes.

Graz - Menschen, die aufgereiht vor den Waschmaschinen in einem Waschsalon sitzen und warten; Freunde, die an einem Sommertag im Park zusammenge-kommen sind und Gelassenheit verströmen: Auf den frühen Schwarzweißfotografien, die der chinesische Kunststudent Ai Weiwei oft im East Village von New York machte, ist die Stimmung eine private, persönliche, meist friedliche. Der Künstler, Fotograf und spätere Medienaktivist lebte und arbeitete von 1983 bis 1993 in der US-Metropole.

In der zweiten Hälfte dieser Zeit verlagert sich der Fokus seiner Bilder auf das Politische, Brisantere: Bilder von Obdachlosen, von armen, unglamourösen Vierteln. Demonstrationen, Polizeieinsätze lösen die Idyllen der schönen Seiten New Yorks ab. Was sich aber nicht ändert: der Blick auf das Individuum, auf den Einzelnen, den der Fotograf Ai Weiwei nie ganz in der Masse verschwinden lässt. Auch dann nicht, wenn er Teil eines Menschenauflaufs ist.

Interlacing ist die erste große Ausstellung der Foto- und Videoarbeiten von Ai Weiwei, die das Grazer Kunsthaus vom Fotomuseum Winterthur übernommen hat. Der Direktor des Fotomuseums, Urs Stahel, hat die Schau auch in Graz kuratiert.

Einige Fotos, nämlich eine Schwarzweißserie, die Ai Weiwei in Peking aufnahm, waren in der Schweiz nicht dabei. Denn Stahel hatte sie dem Künstler am 2. April 2011 geschickt, damit dieser eine Auswahl treffen sollte. Dazu kam es nicht: Am nächsten Tag wurde Ai Weiwei auf dem Weg zum Pekinger Flughafen verhaftet und bis Juni inhaftiert.

Weiweis in jedem Land

"Wir alle hoffen zutiefst, dass die widerständige, öffentliche Stimme von Ai Weiwei bald wieder in alter Stärke zu hören ist", erklärte Stahel in Graz, wo Interlacing am Freitagabend eröffnet wurde. Alle bräuchten eine solche Figur in ihrem Land, eine, die den Finger auf Wunden legt, deswegen "sollten wir uns an der Nase nehmen, wie wir selbst mit unseren Ai Weiweis umgehen". Dass der 1957 geborene Künstler weitermacht, ist eine begründete Hoffnung: Schon frühere Hausarreste konnten dem Sohn des Dichters Ai Qing, der ebenfalls Regimekritiker war, nichts anhaben.

Doch zurück zu den Arbeiten selbst: Neben den stimmungsvollen älteren Fotografien wird auch dem Werk von Ai Weiwei nach der Jahrtausendwende viel Platz eingeräumt - etwa seiner Fotodokumentation "Provisorische Landschaften" über architektonisch zerstörte, vorübergehend verlassene Gegenden Pekings, oder der Serie über das Olympiastadion Bird's Nest der Architekten Herzog & de Meuron, dessen "antihierarchische Form" Ai Weiwei zuerst gefiel. Anfangs hat er es sogar mitkonzipiert, später aber lehnte er es als monumentalen Bau ab.

Interessant ist auch der Einblick in den kritischen Blog, den Ai Weiwei in China vier Jahre betrieb, bevor er abgedreht wurde - danach hat er sich kurzerhand aufs Twittern verlegt.

Ein schönes Beispiel dafür, wie er in seiner Arbeit das Individuum aus der Masse von 1001 Personen löst, war auch seine Arbeit Fairytale für die Documenta 12 in Kassel 2007. Auch an sie wird mit Kurzfilmen und liebevollen Porträts einiger der 1001 Chinesen, mit denen er das Projekt realisierte, erinnert. (Colette M. Schmidt, DER STANDARD - Printausgabe, 17./18. September 2011)