Harmonie? Von wegen. Das Folgerecht - beschlossen, um wettbewerbsverzerrende nationale Bestimmungen EU-weit zu vereinheitlichen - verärgert nahezu alle Protagonisten des europäischen Kunstmarktes. Einzig die Schweiz blieb verschont, weil deren Bundesrat die Einführung ablehnte. Resteuropa jammert: ob der Verschärfung des Wettbewerbs gegenüber der nahen Schweiz und den relevanten Marktnationen (USA, China) ohne Folgerecht. Zur größten Plage aber mutierte der mit der Einhebung verbundene administrative Aufwand, der in der Praxis in keinem Verhältnis zum Ergebnis steht.

Die ursprüngliche Annahme der EU: Gut 50 Prozent der Schaffenden und ihrer Nachfahren würden ab 2006 harmonisiert an jedem Verkauf (ausgenommen Erst- und Privatverkäufe) eines Kunstwerks mitnaschen. Die Realität ist eine andere: Es profitiert das Establishment und damit im Vergleich zum gesamten Marktvolumen eine absolute Minorität.

Taschengeld für Künstler

Bei lebenden Künstlern liegt der Anteil international bei drei Prozent, in Österreich kamen gar nur zwei Prozent in den Genuss einer Folgerechtsvergütung (siehe Infokasten), wie eine im Auftrag des Fachgremiums vom Institut für Höhere Studien (IHS) durchgeführte Studie belegt. Die hier verarbeiteten Daten stammen aus der Auktionsbranche. Nicht inkludiert sind jene des Kunsthandels, der übrigens doppelt zur Kasse gebeten wird, sowohl beim Einkauf (Auktion, von privat) als auch beim Verkauf (an privat).

Am Beispiel der im ersten Halbjahr 2010 hierzulande abgehaltenen Auktionen: Von 737 angebotenen wechselten 303 Werke über dem Schwellenwert (€ 3000) den Besitzer und überwies man rund 114.800 Euro an (von den Käufern einbehaltenen) Folgerechtsgebühren an die Verwertungsgesellschaft bildender Künstler (VBK) oder an Künstler.

Bis Ende 2010 sahnten "im Kinsky" insgesamt 61 Künstler ab, bei 20 blieb der überwiesene Jahresertrag unter 5000 Euro, und nur bei sieben Künstlern lag dieser Wert deutlich darüber. Eine unterdurchschnittliche Bilanz? Nein, die repräsentative Praxis, wie Vergleichszahlen des Dorotheums im Zeitraum 2006 bis 2010 belegen: 65 Prozent der Ansprüche entfielen auf 28 Künstler, im Detail summierte sich der durchschnittliche Einzelanspruch pro Jahr nur für fünf Künstler über einen Betrag von 3000 Euro; bei 179 Schaffenden aus dem In- und Ausland handelte es sich um Taschengeld in der Größenordnung von 20 bis 200 Euro. Jährlich.

Nichtausbezahlte Millionen

Eine Farce angesichts des immensen administrativen Aufwands hinter den Kulissen, einerlei, ob das Kunstwerk nun verkauft wird oder nicht. Dazu plumpsen noch bearbeitungsintensive Sonderfälle in den Alltag: Im Mai 2008 versteigerte das Dorotheum einen Spiegel von Mark Barzier-Jones (€ 11.875). Das Studio des britischen Designers forderte 475 Euro ein. Zu Unrecht, wie Nachforschungen ergaben, da das Modell in unlimitierter Auflage produziert wird. Ein Massenprodukt, das im Sinne der Richtlinie nicht als "Original" gilt, fasst Dorotheums-Jurist Eduard Gamler zusammen.

Oder auch die Causa Christo: Bis vor kurzem habe man die für Werke des gebürtigen Bulgaren anfallenden Gebühren an die VBK abgeführt. Im Mai reklamierte ein Käufer mit dem Argument, dass der Künstler doch kein EU-Bürger sei. Korrekt, wie Recherchen ergaben: 1974 nahm Christo die amerikanische Staatsbürgerschaft an, die USA haben kein Folgerecht und der Künstler damit keinen Anspruch. Die VBK, erzählt Gamler, habe Christo daraufhin aus ihrer Liste gelöscht. In Deutschland und in Frankreich werden weiterhin Gebühren eingehoben. Denn nein, "harmonisierte" Künstlerlisten gebe es keine.

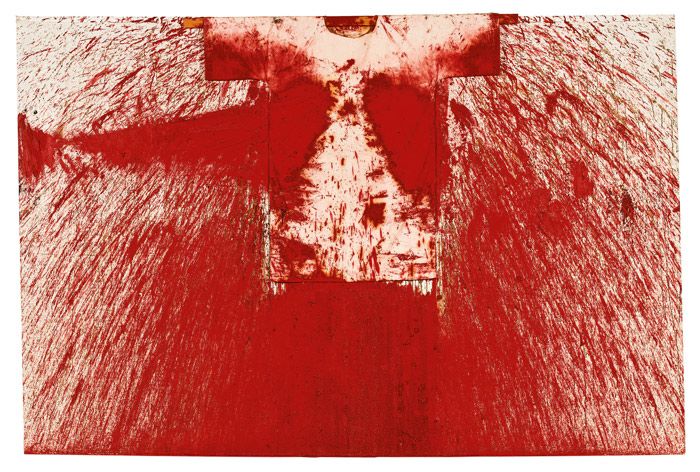

Zu den Gewinnern heimischer Provenienz gehören Bestseller wie Maria Lassnig, Hermann Nitsch oder Arnulf Rainer. Letzterer gilt seit jeher als Gegner dieser Regelung und verweist dabei auf seine Erfahrung punkto Abrechnungen. Mit der deutschen Verwertungsgesellschaft würde alles perfekt laufen, nicht aber mit der österreichischen und der italienischen, wie seine Ehefrau und Managerin Hannelore Ditz bestätigt. Mit Dorotheum und Kinsky habe man direkte Vereinbarungen, aber die von anderen Marktteilnehmern an die VBK abgelieferten Gebühren würden nicht ausbezahlt, weil der Künstler kein Mitglied sei. Detto Italien, wo eine Galerie 2007 nachweislich 5500 Euro abführte, die bis heute nicht an Arnulf Rainer überwiesen wurden. Die Krux: Bei der italienischen Verwertungsgesellschaft haben sich seit 2006 mehr als acht Millionen Euro angehäuft, weil der Aufwand, die Begünstigten zu ermitteln, dem Vernehmen nach zu groß sei.

Sahnehäubchen Umsatzsteuer

Solche Beispiele nähren die schlimmsten Befürchtungen der nationalen Kunstbranche, die sich von der heimischen Wirtschaftspolitik im Stich gelassen fühlt. Denn ab Jänner ist die erweiterte Richtlinie wirksam, bei der nun auch Erben von Kunstverkäufen profitieren. Und wieder wird hauptsächlich eine Minderheit bedient, wie die IHS-Studie prognostiziert. Nur dass der Aufwand um ein Vielfaches steigt. Denn nun gilt es über Ahnenforscher teils weltweit verstreute Erbengemeinschaften zu ermitteln. Am Ende gilt es dann gemäß dem Erbenschlüssel Neuntel oder noch kleinere Beträge zu überweisen. Manche Konstellationen werden schon bald die Gerichte beschäftigen, ahnt Ernst Ploil, Rechtsanwalt und Kinsky-Teilhaber.

Als wäre das alles noch nicht genug, zieht das Finanzministerium derzeit in Erwägung, die Folgerechtsabgabe mit einer Umsatzsteuer zu belegen. Obwohl der Leistungsaustausch als wesentliches Charakteristikum gar nicht stattfindet. Mal sehen, wie die Brüsseler Beamten reagieren, die beim vergleichbaren Versuch Belgiens jüngst die rote Karte zückten. Sollte die EU irgendwann zustimmen, müsste der Handel diese rückwirkend berappen, wiewohl man sie den Kunstkäufern gar nicht verrechnet hatte. (Olga Kronsteiner, DER STANDARD/ALBUM - Printausgabe, 17./18. September 2011)