Arezzo feiert nun doch. Noch im Oktober 2009 hatte der Bürgermeister des toskanischen Städtchens, Giuseppe Fanfani, gedroht, die Feierlichkeiten zum 500. Geburtstag Giorgio Vasaris (1511- 1574) abzublasen. Mit Grund: War doch kurz zuvor bekanntgeworden, dass der letzte Erbe Vasaris, Giovanni Festani, das kostbare Archiv des Malers, Architekten und Vaters der Kunstgeschichte für stolze 150 Millionen Euro an eine russische Holding verkauft hat. Angeblich. Er werde sich schämen, Italiener zu sein, kündigte Fanfani für den Fall an, dass Italien dieses Kulturgut verlorengehen lässt. Diese Drohung musste der Bürgermeister, der auch an Regierungschef Berlusconi appellierte, den Verkauf zu stoppen, nicht wahrmachen. Bisher nicht.

Denn das Archiv, das unter anderem Vasaris Korrespondenz mit Päpsten, den Medici und 17 Briefe von Michelangelo umfasst, befindet sich nach wie vor in der Toskana. Und dort, in der Casa Vasari, hätte es so oder so bleiben müssen. Als schon einmal, Ende der 1980er, einzelne Faszikel des Nachlasses ohne Ausfuhrgenehmigung an die berühmte Handschriftensammlung Beinecke in Yale verkauft wurden, zogen die Behörden Konsequenzen und koppelten den Verbleib des Archivs an das einstige Domizil Vasaris in Arezzo. Aber hätten diese Auflagen einem gefinkelten Juristen standgehalten?

Die "Affäre Vasari" entpuppte sich als Farce, die Transaktion als fauler Zauber. Der angebliche Käufer, Wassilij Stepanow, beschuldigte die Erbenfamilie Anfang 2011, nie eine wirkliche Verkaufsabsicht gehabt zu haben. Alles nur eine Inszenierung, die den italienischen Staat nötigen sollte, von seinem Vorverkaufsrecht Gebrauch zu machen und den Preis in die Höhe zu treiben, mutmaßte der Russe. Er war bereit, 150 Millionen Euro zu bezahlen, von offizieller Seite schätzte man den Wert der 31 Faszikel auf 2,6 Millionen Euro. Laut eigenen Angaben sei Stepanow aber vom Kaufvertrag zurückgetreten - und hat seine Hoffnung, das Archiv einmal in der St. Petersburger Eremitage zu zeigen, wohl inzwischen begraben.

Um den offensichtlich geplatzten "Jahrhundertdeal" ist es ruhig geworden. Offenbar will man rund um Vasaris Geburtstag, der am 30. Juli vor 500 Jahren geboren wurde, keine schlafenden Hunde wecken. Zwei Ausstellungen in seiner Heimatstadt würdigen Vasari als Historiker, Poet, Philosoph und Maler: Seine religiösen Werke zeigt man derzeit im Episkopalpalast, am 3. September folgt Disegnatore e pittore in der städtischen Galerie. Und im nahen Florenz, wo Vasari ab 1555 als Hofkünstler und Kunstintendant für Cosimo I. de Medici wirkte, ehrt man ihn mit Vasari, die Uffizien und der Fürst (bis 30. 10.) in den Uffizien.

Auch im Ausland würdigt man - allerdings ohne Originale vom Meister selbst - den Renaissance-Künstler. Die Berliner Gemäldegalerie (Das Jahrhundert Vasaris, bis 21. 8.) versammelt Zeichnungen des Cinquecento, von seinem Lehrmeister Andrea del Sarto bis zu Baccio Bandinelli, einem Konkurrenten Michelangelos, über den Vasari stets spottete. Der Zeichnung ist auch Vasari 500 im Kölner Wallraf-Richartz-Museum (ab 18. 8.) gewidmet, denn das "Disegno", in der sich das intellektuelle und konzeptuelle Vermögen zeige, ist laut Vasari höher zu schätzen, als das ausgeführte Werk selbst.

Vasari war ein Universalgenie, ein "Uomo Universale", darüber waren sich schon seine Zeitgenossen früh einig. Interessant ist jedoch, dass kein einziges seiner Werke, kein Bauwerk - auch die Uffizien nicht -, kein Vers oder Gemälde, Teil des kollektiven Gedächtnisses geworden ist und zu den universellen Meisterwerken zählt. Und das, obwohl er nach einer exklusiven Ausbildung unter der Ägide des Statthalters der Medici, zunächst nicht die rein intellektuelle Laufbahn eines humanistisch gebildeten Hofmanns, sondern die des Künstlers einschlug. Eigentlich hatte er nach dem Tod des Vaters keine andere Wahl: Er musste Mutter und Geschwister durchbringen.

Vasaris wichtigste Leistung sind und bleiben seine "Viten", die folgenreiche Idee, die "Lebensbeschreibungen der exzellentesten Maler, Bildhauer und Architekten" zu publizieren. 1550 erschien die erste Auflage, die bereits 133 Einzelviten - von Cimabue, dem Lehrer Giottos, bis zu den Zeitgenossen Raffael und Michelangelo - umfasste. In den Viten entwickelte er einen Kanon, schälte Epochenbegriffe wie jenen der Renaissance heraus, prägte andere Termini, wie etwa den des "Manierismus" oder der "Gotik": Letzterer war allerdings abschätzig gemeint, denn er empfand den mittelalterlichen Stil barbarisch und wirr (ital.: gotico).

Wenig zimperlich war Vasari auch beim Urteil über die Künstler. "Oh, dieses Arschgesicht von Vasari, der so Schimpfliches von sich gibt, dass er auch mich dazu bringt, die Grenzen des guten Benehmens zu überschreiten", ist eine verbale Entgleisung von Annibale Caracci überliefert. Und auch am Geniekult um den charismatischen Außenseiter Michelangelo und den gut vernetzten Raffael hat Vasari entscheidend mitgebastelt. "Man darf gewiss behaupten, dass diejenigen, die so außergewöhnliche Gaben ihr Eigen nennen, wie man sie in Raffael sah, nicht einfach nur Menschen sind, sondern sterbliche Götter." Umgängliche Höflinge wie Raffael hatten Vasaris unumstößliche Bewunderung. Sonderlinge, deren Auftreten weniger professionell war, bewunderte er einzig für ihre Kunst: So verurteilte er zwar die kriminellen Neigungen Andrea del Castagnos, lobte aber dessen rohen Stil. Und Parmigianino kritisierte er, weil der seine Kunst der Besessenheit für die Alchemie opferte.

Schöpferische Raserei

Die schöpferische Raserei, die in der Antike einzig den Dichtern und Philosophen vorbehalten war, billigt Vasari nun auch den Malern zu. Die Gleichstellung der "Pittura" mit der "Poesia" und "Philosophia" untermauert er auch malerisch in seinen Bilderzyklen im Palazzo Vecchio. Es heißt, Vasari hätte für seine Viten Anekdoten gesammelt und sie mit großem Vergnügen literarisch zugespitzt.

Die empathischen Bildbeschreibungen und literarische Stilisierungen machen seine Viten aus. Wohl nach dem Vorbild antiker Herrscher-Biografien gestaltet, waren sie oft mehr Fiktion denn Fakten verpflichtet. Ein Umstand, den die Forschung oft kritisierte.

Über 150 Jahre lang war die deutsche Übersetzung von Ludwig Schorn und Ernst Förster die einzige. Bis 2002. Denn da machte Verleger Klaus Wagenbach für eine neu übersetzte Vasari-Gesamtausgabe die "Herzklausel" geltend. Projekte und Manuskripte, die eine "besondere Herzensangelegenheit" sind, können mit der Herzklausel auch gegen jede Vernunft und die Meinung der übrigen Lektoren durchgebracht werden. So erscheint in der Wagenbach-Reihe, die als Pilotprojekt am Frankfurter Kunstgeschichteinstitut begann, im Herbst bereits Band 34 und 35 des Monsterprojekts, das im April 2014 mit Nummer 45 abschließt.

Mit Kommentaren zum Forschungsstand und Hinweisen, wo sich die Kunstwerke heute befinden, sind die Bände für Wagenbach eine Art Reiseführer. Und obwohl der kunsthistorische Aspekt überwiegt, so Sabine Feser, eine der Herausgeberinnen, spiele auch der politische und sozialhistorische Kontext in den Kommentaren eine Rolle. In der Vita von Cristofana Gherardi gäbe es etwa eine Anmerkung über die Strumpfmode der Männer im 16. Jahrhundert. "Vasari erwähnt, dass er seinem Assistenten Gherardi als Belohnung für seine Mitarbeit an großflächigen Fresken und zum Ansporn ein paar rote Strümpfe geschenkt hat."

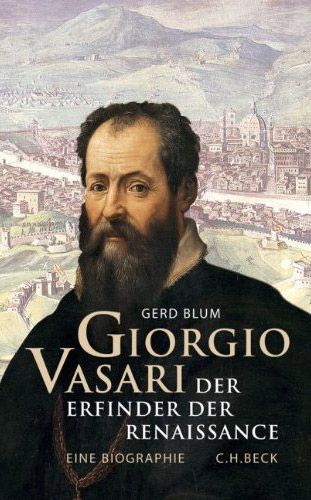

Dass ausgerechnet Vasaris Autobiografie in manchen Belangen "merkwürdig farblos" geraten ist, wundert. Mit Giorgio Vasari. Der Erfinder der Renaissance hat Gerd Blum pünktlich zum 500. Wiegenfest eine neue Biografie vorgelegt. Zu Vasaris unehelichen Kindern, die er mit der Schwester seiner späteren Frau und auch einer Magd gezeugt hat, schweigt er sich aus. Zur Legendenbildung neigt Vasari jedoch bei seiner Herkunft, stilisiert den Urgroßvater, einen Sattler, zum großen Künstler und behauptet, mit dem berühmten Maler Luca Signorelli verwandt gewesen zu sein. Blum gibt Einblicke in sozialhistorische Umstände und zeichnet von Vasari ein Bild des gut organisierten Künstlerunternehmers, der ein Team um sich scharte, um große Aufträge zu stemmen. Blum vergleicht ihn mit der modernen Mentalität des toskanischen Kaufmanns. Auch denen galt ein karges Frühstück als Zeichen von Arbeitseifer. Schon als 21-Jähriger schrieb Vasari über seine Studien in Rom: "Nachts kopierten wir dann einer vom anderen die Blätter, um Zeit zu gewinnen. Ganz zu schweigen davon, dass wir morgens meistens nichts und wenn, dann nur eine Kleinigkeit im Stehen aßen." (Anne Katrin Feßler, DER STANDARD/ALBUM - Printausgabe, 30./31. Juli 2011)