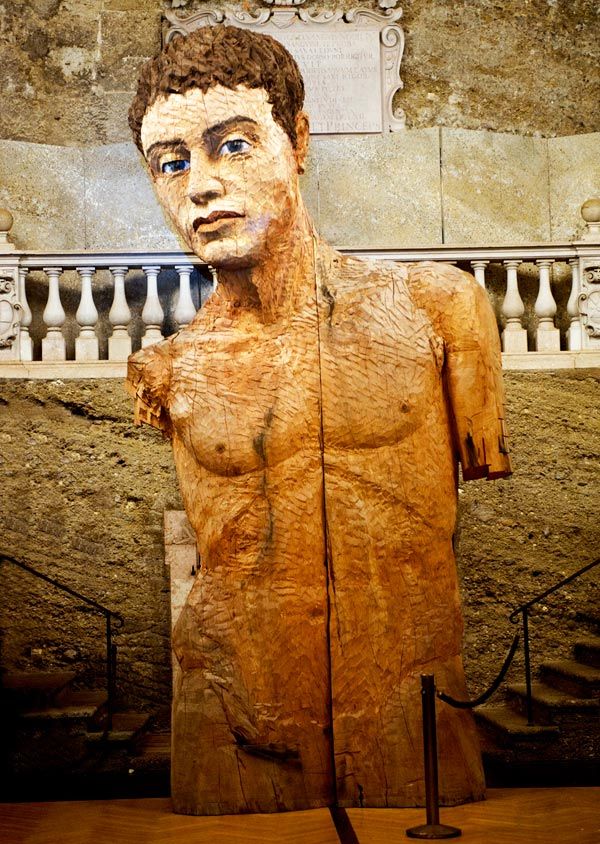

Stephan Balkenhols "Sempre piu".

alzburg - Gleich zu Beginn der Salzburger Festspiele ist die Dame in rotem Mantel ins Haus für Mozart eingezogen, bis zu deren Ende wird sie im dritten Stock residieren, einer Kunstkönigin, einer Qualitätshüterin gleich das Foyer überwachen. Festspielpräsidentin Helga Rabl-Stadler würde sie gern für immer dort festnageln: "Wenn sich ein Sponsor findet, ist ihm mein Dank bis ans Lebensende sicher", rief sie bei der Ausstellungseröffnung von Stephan Balkenhols Holzköpfen, -büsten und -reliefs potenziellen Förderern aufmunternd zu.

Zwei Geschwister der schönen Dame sind schon, Salzburg Foundation sei Dank, vier Jahre in Salzburg ansässig und werden mindestens noch weitere sechs in der Stadt bleiben: Der große Bruder - weißes Hemd, schwarze Hose - steht seit 2007 auf einer riesigen goldenen Kugel (Durchmesser 5, 5 Meter) auf dem Salzburger Kapitelplatz; Sphaera heißt die drei Tonnen schwere, fast neun Meter hohe Skulptur aus Stahl, Kunststoff, Bronze und Blattgold. Die mit ein Meter vierzig kleinere Schwester namens Frau im Fels hat sich in eine Nische im Toscanini-Hof zurückgezogen.

Das bevorzugte Arbeitsmaterial Balkenhols für seine wachsende Skulpturenfamilie ist allerdings Holz. An die hundert Skulpturen und Reliefs fertigt der aus Kassel gebürtige 54-jährige Bildhauer jährlich, schält aus dem weichen Holz der Pappel oder Zeder Gesichter von geradezu betörendem Gleichmut, Figurinen, überlebensgroße Monumente.

"Mischgestalten aus der Mitte der Gesellschaft und Zeit", nannte sie Salzburgs Schauspielchef Thomas Oberender in seiner Eröffnungsrede, "immer frisch und vital, aber ohne Drang zur Tat."

Wiewohl weder auf der Documenta noch auf der Venedig-Biennale vertreten, zählt Balkenhol international zu den bekanntesten deutschen Bildhauern. Für die Salzburger Festspiele hat er einen eigenen Zyklus geschaffen, die Abbildungen zieren den Festspiel-Katalog, seine Frau ohne Ohren gibt dem von Luigi Nono entlehnten Motto der Salzburger Festspiele - "Das Ohr aufwecken, die Augen, das menschliche Denken" - ein schönes Gesicht.

Die Originale hängen und stehen im Foyer, den Gängen und Nischen des Hauses für Mozart so, als würden sie dies seit immer und für immer tun. Eine kleine Frau in blauem Kleid steht da beispielsweise auf ihrem Sockel, ideal platziert vor dem Spiegel, sodass man sehen kann, dass sie hinter ihrem Rücken eine Schere versteckt, der ebenso kleine Mann in der Nachbarnische hält ein Messer verborgen. Gegenüber vier Reliefs, zwei Männer, zwei Frauen.

Auch Balkenhols bisher größte Holzfigur, der sechs Meter hohe Männertorso Sempre più ("Immer mehr") aus Zedernholz vorübergehend in den Karl-Böhm-Saal im Haus für Mozart übersiedelt. Üblicherweise steht der junge Mann im römischen Caesarforum, "der Wallstreet der Antike", wie es Balkenhol formuliert.

Nicht alle Festspielbesucher sind allerdings geübte Kunstbetrachter. Sie brauchen ihre Hände, um zu begreifen, was sie sehen. Tätscheln in der Figaro-Pause die Reliefs, betapschen Figuren und Büsten, die, wie Oberender es beschrieb, "in ihrer Haltung in raffinierter Weise unberechenbar bleiben, weil sie nichts tun als warten - indem sie in die Ferne schauen, aus der sie kommen und in die sie gehen, scheinbar ohne etwas zu wollen". Vielleicht wollen sie aber doch: lieber nicht berührt werden. Sondern berühren. (Andrea Schurian / DER STANDARD, Printausgabe, 29.7.2011)