Man hat schon davon gehört, dass sich gutbetuchte Bauherren derlei Firlefanz gönnen: einen Ballsaal, dessen Mosaikboden sich auf Knopfdruck teilt und den Indoor-Pool darunter freigibt. Dazu knapp 2000 m2 Wohnfläche, sechs Schlaf- und ein Vielfaches an Badezimmern, den Weinkeller (samt Grotte) nicht zu vergessen. Oder auch eine als Anlegestelle umgebaute historische Brücke von John Roebling & Son, den Konstrukteuren der Brooklyn Bridge. Typisch "Ober-Hedgistan", wie Greenwich (Connecticut) im gute 45 Autominuten entfernten New York wegen der Dichte an Investmentfirmen süffisant bezeichnet wird. Wohlfeile 45,5 Millionen Dollar sind für dieses Anwesen veranschlagt, in dem zuletzt die Hascoes residierten, Suzanne und Norman, der sein Vermögen in der Halbleiterproduktion gemacht hatte.

Die hinterlassenen Besitztümer verwandeln ihre drei Kinder nun zu Barem. Den lukrativen Auftrag zog Sotheby's an Land. Neben genannter Immobilie geht es um den gesamten Luxushausrat, um Antiquitäten und Kunst, die über einen Private Sale oder im Zuge von Auktionen in aller Öffentlichkeit den Besitzer wechseln (sollen). Dazu gehört eine knapp 200 Lose umfassende Sammlung von Kunst der Tschechischen Moderne, die am 13. Juni 2011 in London versteigert wird und sich mit zumindest fünf Millionen Pfund oder umgerechnet 5,62 Millionen Euro zu Buche schlagen wird.

Verglichen mit jener Kunst der Klassischen Moderne, die mit Picasso, Van Gogh, Cezanne oder Modigliani klar in das Beuteschema des ebenfalls in Greenwich wohnhaften Steven Cohen fällt, entwickelten Hascoes einen Spleen für dieses Subkapitel der europäischen Kunstgeschichte. Etwa um 1993 begann - angeregt durch einen Besuch in der Nationalgalerie in Prag - ihre Sammeltätigkeit, die mit dem Tod Normans im Jahr 2007 endete.

Kompendium eines Spleens

Nun gelangt dieses Kompendium der Tschechischen Moderne zur Verteilung und dürfte zeitgleich die längst fällige Initialzündung für den Markt liefern, der hier eindeutig der musealen Wertschätzung hinterherhinkt.

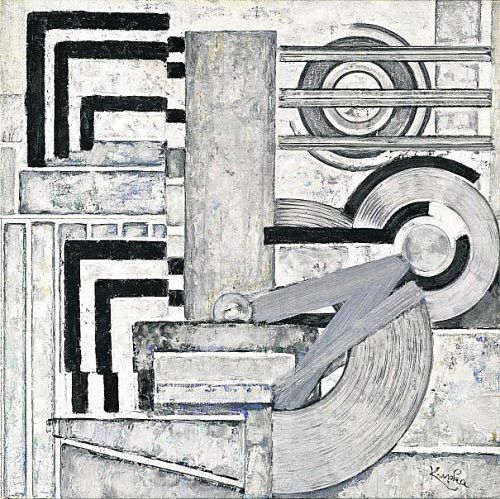

Im Vergleich zu anderen Protagonisten der Klassischen Moderne fristen Emil Filla, Frantisek Kupka, Josef Èapek oder Antonín Procházka im weltweiten Auktionsangebot tatsächlich ein Fußnoten-Dasein. Selbst Frantisek Kupka, Schüler von Karl Wilhelm Diefenbach und August Eisenmenger, oder Emil Filla, die von ihren Studienjahren in Paris und dem Anschluss an die dortige Avantgarde profitierten, gelten an internationalen Maßstäben gemessen als unterbewertet. Zwar stieg der Anteil der außerhalb der Heimat jährlich verzeichneten Umsätze seit Ende der 80er-Jahre deutlich - bei Kupka zuletzt sogar auf 80 Prozent -, die erzielten Höchstwerte liegen aber noch unter dem für diese Epoche üblichen Durchschnitt: etwas über 100.000 Euro für Werke von Frantisek Foltýn oder Antonín Procházka, während Emil Filla (netto 662.025 Euro, Stillleben von 1914) und vor allem Kupka (siehe Tabelle, 899.449 Euro, Contrastes gothiques) bereits zur Elite gezählt werden dürfen. (Olga Kronsteiner, DER STANDARD/Printausgabe 11./12./13.5.2011)