Wien - In den ersten Maitagen des Jahres 1986, kurz vor seinem 75. Geburtstag, erreichte Max Frisch ein Brief aus Neuchâtel. Sein Absender: Friedrich Dürrenmatt. Nein, es war kein Gratulationsschreiben, das der Kollege sandte, sondern die Besiegelung eines sich lange schon hinziehenden Abschieds - und auch einer Freundschaft: "Lieber Max, (...) Wie es auch sei, wir haben uns beide wacker auseinander befreundet. (... ) Als einer, der so entschlossen wie Du seinen Fall zur Welt macht, bist Du mir, der ebenso hartnäckig die Welt zu seinem Fall macht, stets als Korrektur meines Schreibens vorgekommen. Dass wir uns auseinander bewegen mussten, war wohl vorgezeichnet (...)" Als Max Frisch am 4. April 1991 an Darmkrebs starb, war Dürrenmatt seit vier Monaten tot - Frisch hatte seinen Brief nicht beantwortet.

Zwischen Max Frischs Zürcher Geburts- und seinem Sterbehaus liegen nur wenige hundert Meter und achtzig Jahre Leben. Erst spät war der Autor nach den Stationen Rom, Berlin, Tessin und New York wieder in seine Heimatstadt zurückgekehrt, wo er sich gegen Atomkraft, Durchkapitalisierung der Gesellschaft, gegen Fernseher, Fernhörer, Fernwisser und für die Abschaffung der Schweizer Armee einsetzte. Das nahmen ihm viele übel, er bekam anonyme Post: Man sollte seine Genitalien den Möwen verfüttern. Oder: "Sie Arschloch aus der Schweiz, vom Kommunismus gevögelt." Noch bei einem allerletzten Ausflug auf den Pfannenstiel nahe Zürich staunte sein Begleiter Volker Schlöndorff (er hatte gerade Homo Faber verfilmt) über die Feindseligkeit, die dem alten Mann entgegenschlug.

Ein Fall für die Welt also. Nicht nur für die politische. Allein auf Deutsch ist Frischs Stiller bis heute zwei Millionen Mal verkauft worden. Es ist die Geschichte eines "Inland-Emigranten", der aus den USA in die Schweiz zurückkehrt und auf das Menschenrecht pocht, sein Leben zu ändern - er scheitert. Eine Million Exemplare sind es vom Roman Homo Faber.

Es mag sein, dass Frischs Bühnenstücke heute etwas antiquiert, zu parabelhaft wirken; seine Prosa aber, die Tagebücher und Montauk sowieso, hält einem Wiederlesen stand. Fast immer geht es bei Frisch um eine elementare Unzugehörigkeit, um die Angst vor Versteinerung, das Verhältnis zwischen Mann und Frau und um die Frage, ob man der ist, für den einen die anderen halten - und der, für den man sich selbst hält. Mehr noch als ein Identitätsproblematik-Spezialist war Frisch allerdings ein Autor der Verwandlung - auch im realen Leben. Anlässlich seines 100. Geburtstags am 15. Mai und seines 20. Todestags kommenden Montag versuchen sich nun zwei Biografien der Person Max Frisch anzunähern. Mit unterschiedlichem Erfolg.

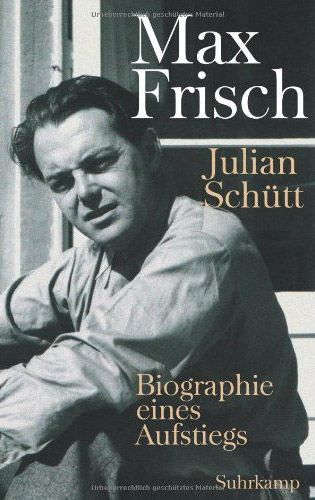

Uneingeschränkt empfehlenswert ist Julian Schütts Max Frisch. Biographie eines Aufstiegs (Suhrkamp), die sich mit den Jahren 1911 bis 1954 auseinandersetzt. Die verschiedenen Quellen akribisch studierend und auswertend, schildert Schütt Frischs Kindheit in einem ärmlichen Zürcher Haushalt. Die enge Bindung zu seiner Mutter, die Ablehnung gegenüber seinem Vater. Dann das frühe Bedürfnis zu schreiben, sein Ich an die Öffentlichkeit zu bringen. Die Arbeit für Feuilletons verschiedener Zeitungen, erste Buchpublikationen. Die Resonanz erscheint Frisch zu gering. Er verbrennt seine Manuskripte im Wald, will nie mehr schreiben, studiert Architektur, gründet sein eigenes Architekturbüro.

Dann der Krieg, in dem sich Frisch auf "geistige Landesverteidigung" setzt. Die Freundschaft mit Brecht, die erste Ehe mit drei Kindern und schließlich die Rückkehr zur Literatur, 1954 der Durchbruch mit Stiller.

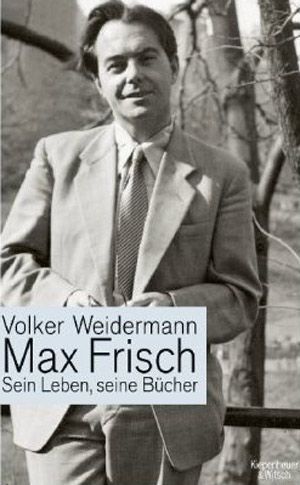

Hier bricht die Biografie der frühen Jahre ab. Schütt verfügt über alle Quellen. Anders Volker Weidermann in seiner Biografie Max Frisch (KiWi), der auf entscheidende Materialien - das Berliner Tagebuch und den Briefwechsel mit Ingeborg Bachmann, mit der Frisch in den 1960er-Jahren lebte - nicht zugreifen kann, weil sie der Dichter sperren ließ.

Zwar sprach Weidermann mit Frischs Ex-Frauen, doch gerade in jene gerüchteumwitterten Terrains, die bis heute die Leserschaft in eine Pro-Frisch- und eine Pro-Bachmann-Fraktion spalten, kann er kein Licht bringen. Zudem wird man den Eindruck nicht los, dass es sich um einen Schnellschuss handelt. Register und Fußnoten fehlen gänzlich, und in der angehängten Kurzbiografie haben sich ärgerliche Fehler eingeschlichen, etwa dass Frisch in seinem Haus im Tessin gestorben sei.

Die Wahrheit sei ein Riss durch die Welt unseres Wahns, schrieb Frisch, der zeitlebens unter gewaltigen Selbstzweifeln litt und selbst sein radikalster Kritiker war.Vielleicht ist es die Mischung aus Persönlichem und Exemplarischen, die diesen Autor so aktuell hält. (Stefan Gmünder, DER STANDARD - Printausgabe, 2./3. April 2011)