Der niederländische Universalgelehrte, Herausgeber, Textkritiker und Begründer der modernen Philologie Erasmus von Rotterdam gilt heute als wichtigster Wegbereiter des europäischen Humanismus; und als ziemlich schreibwütig mit einem errechneten Pensum von eintausend täglich zu Papier gebrachten Wörtern. Erstaunlich nur: Die Empfänger seiner Briefe - mehr als 2000 davon sind noch erhalten - lobten ihn trotz dieser Wortsalven durchwegs für seinen elaborierten Stil.

Verfasst hat er seine Schriften häufig in Neulatein, also in einer Sprache, die nach ihrer schlampigen Verwendung im Mittelalter zu Beginn der Neuzeit erst rehabilitiert werden musste. Erasmus war der festen Überzeugung, dass formale Aspekte der Sprache auch den Charakter ihrer Benutzer prägen. Schöngeistige Gedanken zur humanistischen Bildung, wie sie 1600 Jahre vor ihm Cicero artikulierte, wollte er nur in einem Latein formulieren, das der vorbildlichen Form der Antike wieder näher war. Neulatein ist also gewissermaßen klassisches Latein.

Europasprache

Das Entstehen der neulateinischen Literatur in der Renaissance hängt eng mit dem Transport aufklärerischer Ideen zusammen - und daher auch mit der Geburt des modernen Europa. Wissenschaftlich belegen konnte das aber aus philologischer Sicht bis vor kurzem nur ein einziges Institut weltweit: das Seminarium Philologiae Humanisticae im belgischen Leuven. Das ist insofern erstaunlich, als der Fundus neulateinischer Quellen die Anzahl der wesentlich besser untersuchten Texte aus der Antike bei weitem übersteigt. Allein in Tirol wurden schon rund 7000 Texte von mehr als 2000 Autoren gesammelt - verfasst in dieser Kommunikationssprache, die heute mit dem Englischen vergleichbar ist. Systematisch erforscht hat diese Belege für Brüche in der Mentalitätsgeschichte noch niemand.

Das am 1. März 2011 gegründete Ludwig-Boltzmann-Institut für Neulateinische Studien - mit Sitz an der Uni Innsbruck - wird diese Aufgabe nun übernehmen. Sein Leiter Stefan Tilg spricht zwar nicht Neulatein - oder zumindest nicht mehr, seit er damit als Student schlechte Erfahrungen in der Uni-Mensa machte -, aber er versteht es: als implizites Werkzeug der europäischen Aufklärer. "Die Jesuiten haben immer penibelst darauf geachtet, dass sogar auf den Pausenhöfen Latein gesprochen wurde - das muss die Lebenswelt vieler Generationen von Gymnasiasten geprägt haben", glaubt Tilg.

Anders als im belgischen Instititut möchte er - gemeinsam mit der Österreichischen Nationalbibliothek und der Breisgauer Uni in Freiburg - in zeitgeschichtlich geprägter Forschung herausfinden, welche unmittelbar gesellschaftliche Relevanz die Verwendung von Neulatein hatte. So erscheint das in einem der ersten Projekte untersuchte katholische Schultheater nicht auf den ersten Blick als besonders aufklärerisch. Implizit war es das aber, weil auf der Bühne mitunter sogar Neulatein sprechende republikanische Helden auftraten - obwohl die Jesuiten Monarchisten waren.

Integrationssprache

Monarchien, in denen Neulatein verwendet wurde, bieten anscheinend noch mehr historische Überraschungen: In jener der Habsburger hatte die Verwendung von Neulatein gegenteilige - also sowohl integrative als auch trennende - Funktionen, weiß Tilg. So wurde etwa im ungarischen Parlament bis 1848 Latein als Kommunikationssprache verwendet, weil man die kroatische Minderheit nicht ausschließen wollte.

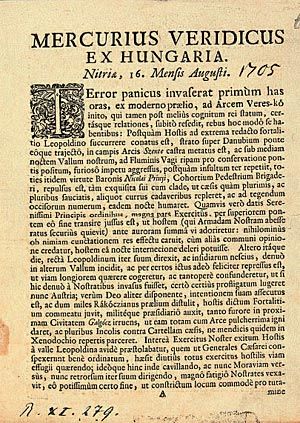

Andererseits sind zahlreiche journalistische Texte in Neulatein aus dem Vielvölkerstaat überliefert. Der ab 1705 erschienene Mercurius Veridicus, die erste Zeitung Ungarns, war in dieser Sprache verfasst. Weil die Herausgeber, die darin zum Freiheitskampf aufriefen, vor allem eines absolut nicht wollten: deutsch schreiben.

Es wäre aber wohl kein Innsbrucker Institut, würde das Team von Tilg nicht auch eines versuchen: sich mit dem Zusammenhang von Neulatein und der Schönheit der Tiroler Berge zu beschäftigen. Im Mittelalter waren diese noch äußerst negativ konnotiert - als bedrohlich und eigentlich grauslich wurden sie beschrieben. Erst die neulateinischen Texten aus dem 16. Jahrhundert thematisierten sie zunehmend als Orte des Genusses. Kein Wandern ohne Neulatein also - das ist der Tiroler Beitrag zur europäischen Aufklärung. (Sascha Aumüller/DER STANDARD, Printausgabe, 30.03.2011)