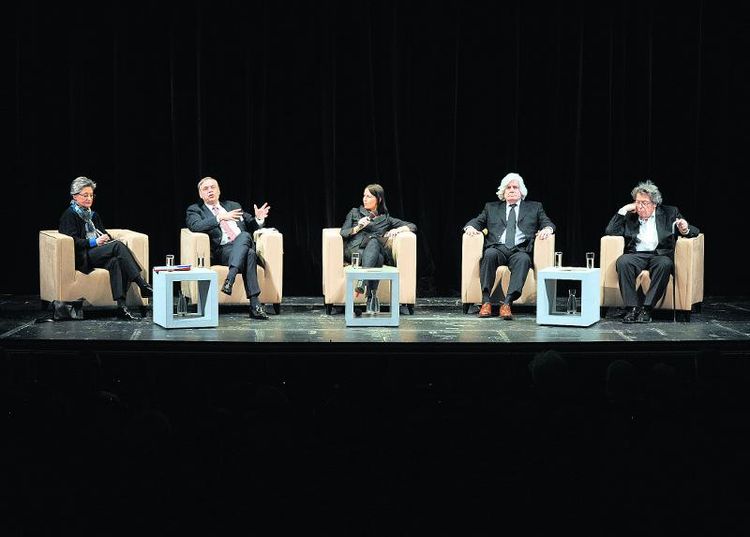

Steckt Europa in einer Kulturkrise? Claudia Schmied, Alexander Pereira, Alexandra Föderl-Schmid, Gaston Salvatore, György Konrád.

Wien - Im Fußball gibt es das auf die unterschiedliche Finanzkraft der Clubs anspielende geflügelte Wort, dass Geld keine Tore schieße. Was indes nicht bedeuten muss, dass kein Geld besser ins Ziel trifft. So griff der ungarische Schriftsteller György Konrád, der im kalten Krieg in seiner Heimat mit zehnjährigem Publikationsverbot belegt war, gestern in der unter dem Thema "Steckt Europa in der Kulturkrise?" stehenden Diskussion im Burgtheater zu einer Fußballmetapher. Das Vertrauen in die "fragwürdige Mannschaft von Menschen, die nur Probleme schaffen", also die Künstler, so Konrád, sei für Subventionsgeber nicht viel größer, als wenn Zensur herrsche.

Ganz so launig ging es dann in der vom Institut für die Wissenschaften vom Menschen, der Erste Bank Stiftung und dem Standard in der Reihe "Europa im Diskurs" durchgeführten Veranstaltung dann nicht immer zu. Zu verschieden waren die Positionen der von Standard-Chefredakteurin Alexandra Föderl-Schmid moderierten vier Diskutanten aus ebenso vielen Ländern: Bundesministerin Claudia Schmied, Alexander Pereira (Intendant des Opernhauses Zürich und designierter Intendant der Salzburger Festspiele), und der italienische Autors und Rudi Dutschke-Freund Gaston Salvatore wie auch eben György Konrád.

Alexander Pereira etwa meinte, dass in der Kultur Geld sehr wohl Tore schießen würde: "Zehn Prozent mehr Geld macht die Differenz aus, ob ein Haus mittelmäßig ist oder sehr gut." Dabei plädierte Pereira für ein über die staatliche Subvention hinausgehendes Modell: "Man muss den historischen Fehler korrigieren, der nach dem Krieg gemacht wurde und bis heute nachwirkt. Die Politik hat versucht, durch Kultur ihre Legitimation zu erlangen, nach dem Motto: Kultur ist unsere Leistung. Wir brauchen aber heute die Solidarität zwischen Staat, privaten Förderern und Wirtschaft."

Der Einwand von Salvatore, diese Integration nichtstaatlicher Geldgeber führe zu Interventionen, bezeichnete Pereira als "Unsinn": "In meinen vielen Jahren in Zürich gab es keinen Versuch der Einmischung. Wir brauchen die Synergien der drei Bereiche - Geld erzeugt natürlich Kreativität. Wenn ich mehr Geld habe, kann ich natürlich auch mehr produzieren." Mischfinanzierungen würden schließlich auch selbstbewusster gegenüber Subventionsgebern machen. "Ein Haus wie das Burgtheater etwa kann selbst bestimmen, wie stark es ist, ob es der Politik gegenüber als Machtfaktor gegenübersitzt. Wenn es mit Mischfinanzierungen arbeitet, kann es vermitteln, dass es privates Geld nur dann lukrieren kann, wenn auch die öffentliche Hand mitzieht."

Im Grunde bringe dieser Ansatz "einfach mehr Freiheit, auch etwas für die Moderne zu tun. Konkret: Ich werde in Salzburg jedes Jahr eine Uraufführung bringen. Vielleicht werde ich scheitern. Aber auch deshalb kämpfe ich um mehr Geld. Alles nur vom Staat zu wollen, ist aber nicht richtig, man muss sich überlegen, wo sonst noch Geld wartet. Und dieses Geld ist da."

Schätze der Vergangenheit

Ministerin Schmied wollte in diesem Punkt keinesfalls widersprechen: "Sponsoren sind natürlich eine Entlastung. Die Frage bei meinem Budget ist ja auch: Wie kann ich etwas für die zeitgenössische Kunst tun. Bis zu 75 Prozent des Budgets gehen ja in Schätze der Vergangenheit. In den zeitgenössischen Bereich entsprechend weniger. Es ist nicht gelungen, hier mehr Balance zu schaffen. Grundsätzlich ist es aber immerhin gelungen, das Kulturbudget zu halten. Es kann natürlich nie genug Geld für Kultur geben. Aber jede Budgetverhandlung ist natürlich auch ein Verteilungskampf zwischen den Ressorts."

Es handelt sich allerdings um einen Verteilungskampf, der nicht in allen europäischen Staaten mit gleich langen Spießen geführt wird. Während Deutschland und Frankreich ihre Kulturbudgets erhöhen und das Österreichische gleich bleibt, reduziert Italien seine Ausgaben für Kultur um 40 Prozent; und in Ungarn ist die staatliche Einflussnahme auf den Kulturbereich durch die Auswechslung unliebsamer Kulturverantwortlicher ein Dauerthema.

Ganz konnten da auch Salvatore und Konrád, der drei Jahre Präsident des internationalen P.E.N. war, ihre politischen Ansichten nicht verhehlen. "Natürlich sind Kultur und Politik nicht zu trennen", so Salvatore. Wenn er höre, dass es italienische Parlamentarier gebe, die nicht wissen, wann Verdi gelebt habe, komme er sich vor wie beim Sesselrücken auf der Titanic. Und: Europa möge zwar eine schöne Sehnsucht sein, mehr aber nicht. Was Konrád mit Hinweis auf das restriktive Mediengesetz, das Ungarn plante und dann auf Druck der EU zurücknehmen musste, so nicht stehen ließ. "Ungarn", so Konrád, "ist eine neuartige Diktatur, die wie eine Demokratie aussieht. Die europäische Integration ist ein Korrektiv".

Es war ein relativ weites Feld, das in der eineinhalbstündigen Veranstaltung abgesteckt wurde. Oszillierend zwischen Hoch- und Alltagskultur, zwischen Restriktion und Freiheit der Kunst, zwischen Kultur und Gesellschaft. Bundesministerin Schmied nahm ganz am Schluss den Begriff Hoffnung, den Salvatore einmal ins Spiel gebracht hatte, noch einmal auf. Nämlich die Hoffnung auf eine Kultur des Miteinander, die Salvatores Landsmann Pier Paolo Pasolini in seinen Freibeuterschriften als Gegenpart zu der Einstellung jener sieht, "die das Leben der anderen als ein Nichts und das eigene Herz lediglich als einen Muskel betrachtet". (tos, steg, DER STANDARD - Printausgabe, 21. März 2011)