Und feiert ihren 25. Geburtstag.

Geisterbahn? Geburtstagspartykellerinstallation? Will man in die Surrealismus-Ausstellung der Kunsthalle Schirn, muss man im Stiegenhaus erst durch eine traumwilde, von der Anderwelt des Surrealismus imprägnierte Installation. Und merkt sogleich, dass diese auf Sigmund Freud, Traumlogik, Eros und der Umwertung der Materie basierende Kunstbewegung grundlegend missverstanden werden kann.

Denn das, was die Künstlergruppe et al.*, Studenten und Absolventen der Frankfurter Städelschule hier an die Wand gepickt und gehängt haben - von abgehackten Köpfen bis zu einem Zimmerspringbrunnen, der weißes Rauschen produziert -, hat mit dem lustvoll besessenem Surrealismus nur am Rande zu tun. Originalität, Obsession und Enthüllungskunst sieht man dafür anschließend in der langen Enfilade im ersten Stock.

Surrealismus ist en vogue - als Reaktion auf unsere extrem nüchterne, extrem durchrationalisierte Post-Post-Moderne? Ludwigshafen jedenfalls zeigte jüngst die surrealistische Achse Paris-Prag, Manchester stellte surrealistische Künstlerinnen aus, das Victoria and Albert Museum 2007 surrealistisches Design, Düsseldorf 1999 Puppen und Automaten und die Kunsthalle Wien bereits 1995 Spaniens Surrealismus. Nun kann die Frankfurter Schau tatsächlich als erstes Museum für sich reklamieren, sich ausschließlich auf dreidimensionale Dinge zu konzentrieren. 110 Skulpturen sind um rund siebzig Fotografien ergänzt, ist doch manche Arbeit zerstört worden oder verlorengegangen.

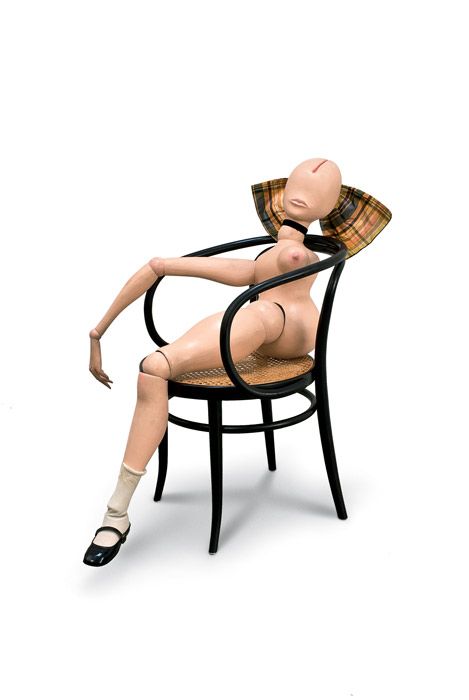

Der Parcours besteht aus Themenräumen. Körper, Komposition, Biomorphes, Schachteln, Meublement lauten die unsichtbaren Überschriften. Doch trotz qualitätsvoller Exponate kommt die Schau zusehends statischer, schwerfälliger, mutloser daher. Alles ist ordentlich und reichlich konventionell arrangiert. Aus dieser übersichtlichen, bürgerlichen, also antisurrealistischen Ordnung springt kein Funke über. Es ist zugegebenermaßen anmutig ironisch, die Säle mit bordeauxrotem Stoff auszuschlagen, um die pseudofrivole Intimität eines Boudoirs vorzugaukeln. Trotzdem sieht manches arg alt aus und hat an Witz ziemlich eingebüßt. Auch das Abseitige, Grausige, das Polymorph-Perverse und erotisch Grenzwertige hat die Kuratorin Ingrid Pfeiffer gezähmt und ins Possierliche abgedrängt. Von Hans Bellmer ist deshalb gerade noch Harmloses zu sehen. Verdienstvoll hoch ist, neben Meret Oppenheim, der Anteil ausgestellter Künstlerinnen: Max Ernsts Frau Dorothea Tanning, Mimi Parent, Maria Martins, Valentine Hugo, Sonia Massens, Eileen Agar.

Auch Werke von Künstlern sind zu sehen, die im deutschsprachigen Kunstbetrieb stiefbrüderlich behandelt werden: Alexander Calder, der große Joseph Cornell, Victor Brauner oder der ingeniöse Wolfgang Paalen, Sohn eines Wiener Erfinders, der durch Patente für Heizapparate, Eismaschinen und elektrische Parkettbürsten zum Millionär geworden war. So wird der Fokus international, bewegt sich weg von der Pariser Rue de la Fontaine Nr. 42, André Bretons Wohnhaus und orthodoxes Hauptquartier der Bewegung, nach England, nach Nord- und Mittelamerika.

1945 meinte Man Ray, der amerikanische Surrealist in Paris: "Das Objekt sollte amüsieren, aufmuntern, langweilen oder zum Nachdenken anregen, aber nie Bewunderung für die technische Perfektion erregen, die bei einem Kunstwerk normalerweise verlangt wird." Er verwies darauf, dass es genug großartige Handwerker gebe, doch zu wenige "praktische Träumer".

Etwas weniger Handwerk, dafür mehr Traum und Spiel hätte dieser Ausstellung gutgetan. (Alexander Kluy, DER STANDARD - Printausgabe, 22. Februar 2011)