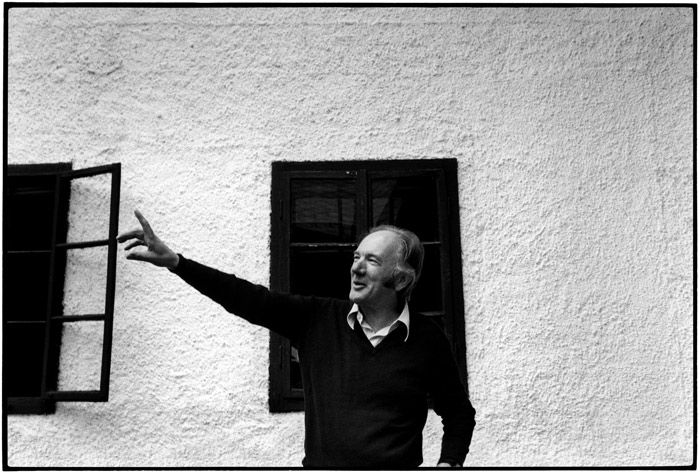

"Ein Besessener seines persönlichen Weltzorns und Weltleides": Thomas Bernhard.

Wie er als Achtzigjähriger ausgesehen hätte? Die Bilder von Schauspielern drängen sich auf, die seine alten Männer auf der Theaterbühne verkörpert haben, Bernhard Minetti, Traugott Buhre ...

Wie würde er heute schreiben? Wohinaus hätte die Wut über die Geschäfte der Mächtigen und deren Staat noch gesteigert werden können, was hätte er zu der heute so enorm forcierten ökonomischen Ausnutzung der Menschen und ihrer Umwelt gesagt? "An jeder Ecke / dreht es einem den Magen um / Wo ein Wald war / ist eine Schottergrube / wo eine Wiese war / ist ein Zementwerk / wo ein Mensch war / ist ein Nazi".

Was Bernhard unter Nazi verstand, wird bald, zeitkonform verjüngt und schick gewendet, die führende politische Kraft in Österreich sein. "Wenn wir ehrlich sind", sagt der Theatermacher, "können wir überhaupt nichts mehr tun / außer uns umbringen", und er fährt dann fort, wie eben nur Bernhard nach solchen Sätzen fortfahren konnte, wenn er die Kunst als Mittel der Selbstbehauptung und des Weiterlebens ins Spiel brachte: "da wir uns aber nicht umbringen / weil wir uns nicht umbringen wollen / wenigstens bis heute und bis jetzt nicht / da wir uns also bis heute und bis jetzt nicht umgebracht haben / versuchen wir es immer wieder mit dem Theater / wir schreiben für das Theater / und wir spielen für das Theater / und ist das alles auch das Absurdeste / und Verlogenste" (Der Theatermacher).

Alles, was er geschrieben hat, spricht dafür, dass er auch mit 80 kein versöhnlicher Greis geworden wäre. Sein Werk wäre nicht dort stehengeblieben, wo es durch die Gewalt der kranken Physis abgebrochen wurde, seine jüngeren Zeitgenossen, Jelinek, Handke, Turrini, Kerschbaumer, und so viele wären hier noch zu nennen, zeigen, dass man, alternd, nicht seinen Frieden mit der Welt, wie sie ist, machen muss. Vor kurzem hat ein mehr als neunzig Jahre alter französischer Jude, Stéphane Hessel, in der Erinnerung an die Résistance die Jugend Frankreichs mit seinem Buch Indignez-vous! - Empört euch! - begeistert. Es war, als wäre in Paris ein alter Mann aus Bernhards Heldenplatz-Stück in die Wirklichkeit herausgestiegen, um seiner Erregung einen größeren Raum, den der Grande Nation, zu verschaffen.

Bernhard hätte, wie er in Interviews sagte, "möglichst alt" und "möglichst boshaft" werden wollen, "um möglichst gut zu schreiben". Er bezeichnete sich als "Berserker", und die Welt hätte ihm, das sehen wir jeden Tag, nur noch mehr Anlass gegeben zur Steigerung seines Berserkertums: "Ich müßte mich immer mehr vergrauslichen und immer mehr verfürchten und verfinstern im Bösen, damit ich besser werde." Was er aber allein in den gut dreißig Jahren, in denen er seine Bücher schrieb, zustande brachte, verlangt nicht unbedingt nach etwas noch Besserem.

Seine Hinterlassenschaft gehört zum Großartigsten, das jemals geschrieben wurde. Es macht uns bewusst, dass Bernhard groß ist mit der österreichischen Weltliteratur, die seit den frühen Sechzigerjahren des letzten Jahrhunderts wie neu einsetzte. Bachmann und Aichinger hatten noch ins Ausland zu gehen, um in Österreich nicht übersehen zu werden.

Jean Améry war sich 1976 "sicher", dass die zeitgenössische österreichische Literatur - er nennt u. a. "Handke und Bernhard und Jandl und die Mayröcker" - unerheblich sei im Vergleich mit der österreichischen Kultur, die von der NS-Herrschaft vertrieben oder vernichtet worden war. Er erinnerte an die Wiener Moderne, zählte die vielen großen Namen der Schriftsteller und Gelehrten auf, allen voran Freud und Wittgenstein, und meinte, so bewiesen zu haben, dass die österreichische Literatur nach 1945 mit "nichts Gleichwertigem" aufzuwarten habe - in "vierzig Jahren" sei sie vergessen.

So erhellend Amérys Essay Aspekte des Österreichischen sich heute noch liest, in dieser einen Einschätzung hat er sich getäuscht. Denn die damals noch junge österreichische Literatur rettete jenes große Erbe des Jahrhundertbeginns, gerade indem sie zeigte, dass sie es nicht fortsetzen konnte oder wollte, jedenfalls nicht auf epigonale Weise.

Klar, dass sich die fragwürdigen Genies in Bernhards Büchern und Theaterstücken nicht mit den wirklichen Repräsentanten der klassischen Moderne Wiens messen können. Mit ihren Fluchtbewegungen fort aus Österreich erscheinen sie wie traurige Wiedergänger der wirklich exilierten österreichischen Intelligenz, deren Vorbild Bernhard in Ludwig Wittgenstein sah. Oft hat er dessen Biografie in seine Bücher eingespiegelt und in dieser Fiktion nach 1945 seine eigene Auseinandersetzung mit Österreich geführt. "So habe ich", notiert Roithamer-Wittgenstein in Korrektur (1975), "weil ich im Grunde nichts anderes hatte praktizieren wollen, als das Bedenken und Durchdenken meines Schauplatzes Altensam, Österreich etcetera, nach Cambridge gehen müssen."

Die Studien und Forschungen von Bernhards Genies laufen meist nur auf Selbstüberschätzung oder leere Gesten hinaus, und mehr als von ihrer wissenschaftlichen Arbeit werden sie bis zur Verzweiflung und bis zum Wahnsinn von ihrem Herkunftsland Österreich in Anspruch genommen. Nicht diese scheiternden Helden sind es, sondern das Werk Thomas Bernhards, das sich dem des Philosophen an die Seite stellen lässt. In seiner das Denken und Sprechen reflektierenden Sprache hat er Wittgensteins Aufforderung, die Philosophie als "'Analysieren' unserer Ausdrucksformen" zu praktizieren (Philosophische Untersuchungen), ins Literarische transponiert. Auch Wittgensteins Intention, die Sprache im Zusammenhang einer "Lebensform" zu studieren und deren sprachanalytische Behandlung in Therapie übergehen zu lassen, hat in Bernhards Prosa ein literarisches Pendant.

In seinem ersten Roman, Frost (1963), hat ein angehender junger Arzt die Aufgabe, in einem abgelegenen salzburgischen Provinzdorf einen alten kranken Maler zu beschreiben: "Beschreibungen seiner Verhaltensweisen [... ] Ansichten, Absichten, Äußerungen, Urteile. Einen Bericht über seinen Gang. Über seine Art zu gestikulieren, aufzubrausen, 'Menschen abzuwehren'. Über die Handhabung seines Stockes." Der Wissenschaftler sollte, anders ausgedrückt, das sehen lernen, wofür uns Bernhards Schreiben gewinnen möchte: für die bewusste Wahrnehmung der Sprache, für den analytischen Blick, für das seismografische Gehör für weit zurückliegende Katastrophen, die sich in der Sprache eines Menschen zeigen. Darum setzt er unermüdlich das "sagte er", "dachte ich" usf. neben das Gesagte und Gedachte, um uns auf das Wie der Sprache aufmerksam zu machen, auf die besondere Formulierung, in der etwas tiefer Liegendes, den Menschen Verursachendes - oft ist es eine frühe Katastrophe - zu erkennen wäre.

Mit der analytischen "Ursachenforschung" - ein Leitwort in seinen Büchern - machte Bernhard nach 1945 die Errungenschaften der sprach- und psycho-analytischen Moderne zum tragenden Element seiner Prosa. Im ersten Roman geht es um die Erkundung des historischen Raums nach einer Katastrophe. In Weng, so heißt das Dorf, haben Krieg und Vernichtung ihre fürchterlichen Spuren hinterlassen, "alles, jeder Geruch, ist hier an ein Verbrechen gekettet", sagt der Maler, "an eine Mißhandlung, an den Krieg."

Frost, das war der Titel eines geplanten Lyrikbandes. Aber nachdem dieser vom Otto-Müller-Verlag in Salzburg abgelehnt worden war, verwendete Bernhard den Titel für den Roman. Damals, 1960, hatte der heute fast vergessene Gerhard Fritsch ein Gutachten geschrieben, das fünfzig Jahre später noch immer durch seine Hellsichtigkeit besticht.

Fritsch nennt Bernhard einen "Besessenen seines persönlichen Weltzorns und Weltleides", seine Gedichte nennt er "Große und wilde Gesänge", die "neben schwärzester Verzweiflung" stehen: "Lästerungen aus halber und ganzer Seele treffen immer wieder die innere und äußere Landschaft, an die er gekettet ist: den dämonisierten Flachgau". Der Frost-Zyklus bestätigt Fritsch die von ihm "immer wieder aufgestellte Behauptung von Bernhards ans Genialische grenzender Begabung", von der das "Chaotische und bewußt Disziplinlose, auch der Manierismus seiner selbst" und zugleich die Suggestionskraft "seiner ununterbrochenen Melodie" nicht zu trennen seien.

Denkt man an dieses alte Verlagsgutachten, kann man auch ermessen, welch großen Schritt sein erster Roman bedeutete, der mit seiner das Sprechen und Denken beobachtenden Schreibweise an die analytischen Errungenschaften der klassischen Moderne anschließen konnte. Seine Romanprosa konnte so auf ein anderes Lesen zielen, auf Spurensuche, Ursachenforschung, sprachliche Hellhörigkeit für etwas weit Zurückliegendes, Destruktives, Katastrophales. Die erzählte Landschaft selbst wurde zur Gedächtnislandschaft. Und trotzdem gingen seiner Sprache weder der Weltzorn noch die Suggestionskraft seiner ununterbrochenen Melodie verloren, und die innere und äußere Landschaft, an die er sich kettet, um seinem Schreiben die gewaltige Dynamik einer Befreiungsarbeit zu erhalten, wird von nun an Österreich sein.

Für keinen anderen Autor, höchstens für Grillparzer, hat Österreich jemals so viel für das Schreiben bedeutet. (Hans Höller, DER STANDARD/ALBUM - Printausgabe, 5./6. Februar 2011)