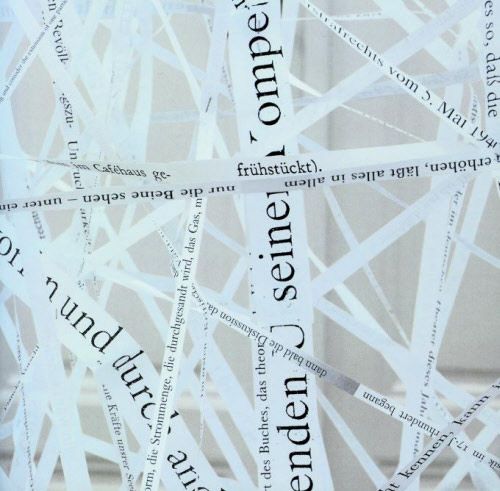

Foto: Aus dem besprochenen Band. Bildausschnitt aus einer Abbildung einer Installation von Nikolaus Gansterer ("Mnemocity II").

"Es besteht eine Disjunktion zwischen Sprechen und Sehen, zwischen dem Sichtbaren und dem Sagbaren. ,Was man sieht, liegt nie in dem, was man sagt', und umgekehrt.": Das Motto ist von dem französischen Philosophen Gilles Deleuze, das zugehörige Buch - ein Ausstellungskatalog - von dem österreichischen Künstler Heinrich Dunst und dem Buchgestalter, Autor und Grafiker Walter Pamminger.

In einer Doppelfunktion als Kurator und Künstler hat sich Dunst 2006/2007 in einer viel beachteten Ausstellung in der Galerie nächst St. Stefan mit dem enigmatischen Verhältnis von Sprache und Bild befasst, einem Verhältnis, dem mit poetischen Mitteln womöglich besser bei- oder wenigstens näherzukommen ist als mit logisch-diskursiven: Die Aporien, die entstehen, wenn bildlich Gezeigtes und sprachlich Behauptetes auseinanderklaffen, hat der Surrealist Réné Magritte mit seiner berühmten (Nicht-)Pfeife beispielhaft veranschaulicht.

Mit dem Ausstellungskatalog Riss/Lücke/Scharnier A hat sich Dunst, der im Rahmen des "Museum in Progress" 2002 auch den Standard als künstlerisches Arbeitsmaterial benutzt hat, opulente vier Jahre Zeit gelassen: in der Hauptsache deshalb, weil dieser Katalog keine bloße "Dokumentation" ist, sondern eine künstlerische Arbeit sui generis, mit der das, was es damals zu sehen gab, abermals durch eine mediale Schleife, die des Buches, hindurch prozessiert wird. Kein "passiver Speicher" sei es, schreibt Gestalter Pamminger, sondern ein Medium, das die ästhetischen Objekte mit seinen je eigenen Möglichkeiten neu "aufblättert" und in spezifische Perspektiven setzt.

Zu sehen gibt es etwa seitenfüllende Kader aus einem Experimentalfilm, in dem Peter Tscherkassky mit Found Footage aus einem Italowestern arbeitet. Ursprünglich nicht für das Zuschauerauge bestimmte Bandbeschriftungen (START, END, PICTURE) werden aus der Unsichtbarkeit hervorgeholt und in einen neuen medialen Rahmen übertragen.

Dunst selbst hat ein Textfragment aus Konrad Bayers Roman der sechste sinn auf ein meterhohes Abbild zweier Bücherseiten aufgetragen und mit zwei beschrifteten Holzfaserplatten ("metaphour"; "colour:.") kombiniert: Mit einem Nebeneinander von lesbaren und gerade noch lesbaren, verdruckten Passagen lotet er einen zugleich realen und imaginären Raum aus, der zwischen Schrift, Schriftbild und Bild gelegen ist. Die New Yorker Künstlerin Louise Lawler hat aus einem Arrangement von Gläsern und Flaschen auf einem Tisch einen verblüffenden Vanitas-Effekt hervorgezaubert, indem sie das Stillleben mit einem Datumsschildchen ("May 26, 1994") versehen hat: Durch die Beschriftung wirkt das aktuell Sichtbare auf den Betrachter so, als wohnte er einer Szene aus einer lange vergangenen Zeit bei. Eine Einordnung des Gesamtprojektes, das den Sinn für unerforschte Zwischenregionen schärft, leisten schließlich die Kritiker Rainer Bellenbaum und Sabeth Buchmann, die es im Rahmen des in den 90er-Jahren virulent gewordenen "Iconic Turn" theoretisch verorten. (Christoph Winder, DER STANDARD/ALBUM - Printausgabe, Christoph Winder)