Andrea Schurian moderierte.

Wien - Es soll ein buntes Fest werden, an die 90 Programme sind anlässlich des zehnten Geburtstags des Museumsquartiers bereits geplant. Auch die Nutzer sind überraschend einträchtig mit im Boot, sie sollen über einen Zeitraum von acht Monaten gemeinsam beworben und vermarktet werden.

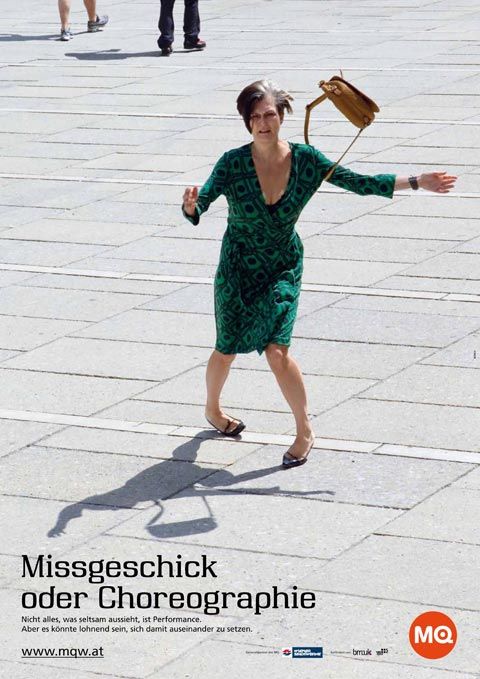

Die letzte Werbekampagne hat unter den Nutzern die bisher heftigsten Proteste in der MQ-Geschichte ausgelöst. Ehe die neue Kampagne startet, sollten Nutzer und Werber (Schmerz-)Grenzen der Werbung ausloten. Am runden Tisch: der Werber Andreas Miedaner vom Büro X und verantwortlich für die MQ-Werbelinie sowie sein Kollege Andreas Putz von Jung von Matt; der Künstler Lois Renner und Walter Heun, Intendant des Tanzquartiers und somit einer der Nutzer.

Standard: Welche Schlüsse kann man aus der Debatte um die letzte Kampagne ziehen - sowohl seitens der Auftraggeber als auch seitens der Werber, der Künstler und natürlich der Nutzer?

Miedaner: Wir haben nicht die Aufgabe, Leute in die Institutionen zu holen, das müssen die schon selber tun. Unsere Aufgabe ist es, das MQ attraktiv und verlockend zu machen. Das Einzigartige an diesem Ort ist, dass nicht immer klar ist, ob und was jetzt Kunst ist oder einfach nur zufällig "passiert". Wir wollten in der Kampagne anregen, sich damit auseinanderzusetzen.

Heun: Die Frage ist: Macht es Sinn, teure Kampagnen zu führen, die ausschließlich dazu dienen, die Menschen in den Hof zu bekommen? Das Spannende, worauf man künftig abzielen könnte, wäre eine Interaktion. Es wäre schön, wenn sich in der Kampagne eine Durchwebung ergäbe. Und wenn das MQ nicht die Programme der Häuser bewerben will, so sollte doch bedacht werden: Es lebt ja von den Institutionen, die dort installiert sind.

Putz: Ich habe die Kampagne als Einladung an den "Mann von der Straße" gesehen, der nicht weiß, was im MQ stattfindet. Im MQ gibt es so viele Botschaften wie Absender. Aber wenn zu viele Interessen zu vermitteln sind und Kampagnen aus dem Blickwinkel von zu vielen gestaltet werden, neigt die Botschaft dazu, diffus zu werden.

Renner: Eigentlich mag ich Werbung nicht, aber Kunst geht mir auch auf die Nerven, wenn sie nicht top ist.

Standard: Vielleicht entsteht gerade da ein Missbehagen: Wenn Werbung zu sehr auf Kunst macht?

Miedaner: Natürlich ist Werbung nicht Kunst. Aber wir arbeiten mit den gleichen Mitteln.

Heun: Wir führen im Tanzquartier eine sehr differenzierte Auseinandersetzung mit dem Begriff des Choreografischen. Umstrittene Kampagnen wie die des vergangenen Herbstes, die ausschließlich mit plakativen Bildern gearbeitet hat, konterkarieren unser Anliegen. Dann wird unsere Arbeit nur noch klischeehaft wahrgenommen, der Aufbauarbeit der Institution Tanzquartier wird kontraproduktiv entgegengesteuert.

Putz: Werbung ist keine Kunst, sondern ein Handwerk, das man immer mit Respekt behandeln muss. Es gibt formale Parallelen zur Kunst, aber keine inhaltlichen. Ich verstand das MQ aber immer als einen Ort, der auch spielerische Zugänge ermöglicht. Ich finde es gut, dass diese Sorgenfalte, die Ernsthaftigkeit, mit der Kunst immer reflektiert wird, verschwindet. Mir gefällt der selbstironische Umgang.

Standard: Aber Selbstironie kann einem ex definitionem nicht von außen aufgezwungen werden. Selbstironie richtet sich doch immer gegen einen selbst?

Putz: Das stimmt. Daraus ist in diesem Fall auch der Konflikt entstanden. Da müssen sich die einzelnen Institutionen eben stärker repräsentiert fühlen.

Miedaner: Unser Ziel war, den Menschen Angst vor Kunst und Kultur zu nehmen, einen breiten Zugang zu ermöglichen. Kunst darf provozierende Fragen stellen, Werbung nicht? Es gibt Parallelen: Bei Werbung wie bei Kunst geht es um Kommunikation.

Standard: Woran lässt sich der Unterschied festmachen?

Renner: Kunst ist still und nachhaltig, Werbung ist laut und kurzfristig. Kunst ist unsichtbar, bei dem Versuch, sie sichtbar zu machen, verkommt sie schnell selbst zur Werbung.

Standard: Was darf Werbung? Diese Debatte ist ja, siehe Benetton und Toscani, nicht neu. Daran gemessen waren die Reaktionen auf die MQ-Werbung ja eh verhalten.

Miedaner: Vielleicht waren wir sogar zu wenig provokativ.

Heun: Ich möchte nochmal betonen, dass die Auseinandersetzung mit einer Kampagne nicht auf moralischer Ebene geführt werden sollte. Ich empfinde als Problem, wenn unser Versuch, Klischees aus den Köpfen zu bringen, konterkariert wird.

Standard: Muss Werbung nicht geradezu zwingend mit Klischees arbeiten?

Heun: Die Frage ist ja nur: Erfüllt sie ihren Zweck? Es ist uns gelungen, rasch das Vertrauen des Publikums zu gewinnen. Eine laute Kampagne, die alte Klischees bedient, ist dabei nicht hilfreich.

Miedaner: Es ist ein legitimes Mittel, aber kein Muss. Wir stellen Klischees infrage, indem wir sie aufzeigen. Wir nehmen Konsumenten als mündige Bürger wahr, die imstande sind, ein Klischee als solches zu erkennen. Wenn Menschen Vorurteile z. B. gegen Tanz haben, so wird kein Plakat der Welt diese Vorurteile aus der Welt schaffen können. Wenn das MQ als Auftraggeber fungiert, wird man doch die Kampagne sowieso in einem anderen Kontext sehen. Niemand wird glauben, das MQ mache Werbung gegen Tanz.

(Protokoll: Esther Hecht / / DER STANDARD, Printausgabe, 28.1.2011)