Es gab eine Zeit, da war Kunst nicht Selbstzweck und Liebhaberei, sondern besaß die gleiche Funktion wie das Zeremoniell, fungierte als öffentliche Darstellung politischer und sozialer Verhältnisse. Das kunsthistorische Basiswissen eignete sich die europäische Adelselite über die Kavalierstour an. Von besonderer Bedeutung war diese Grundausbildung für angehende Botschafter, da Architektur und Malerei in der europäischen Politik zum obligaten Smalltalk gehörten.

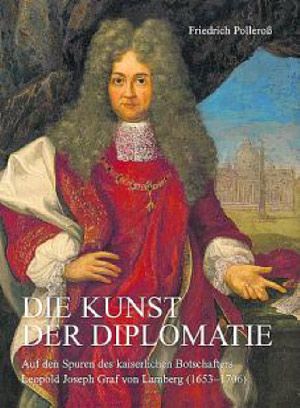

1674 wurde auch der in Ottenstein im Waldviertel geborene Leopold Joseph Graf von Lamberg auf eine dreijährige Studienreise geschickt, die nicht ohne Auswirkung auf sein Leben blieb. Letzteres beschäftigte Autor Friedrich Polleroß - Recherchen inklusive, davon vier Monate in den Bibliotheken Roms - fünf Jahre. So lange wird man in dem im deutschen Imhof-Verlag erschienenen Buch freilich nicht lesen (wollen). Detailverliebt werden unterschiedlichste Aspekte touchiert und mit historischem Quellenmaterial unterlegt, mit Querverweisen verknüpft und Personen angereichert, so minutiös, dass Schnellleser irgendwann kapitulieren.

Nein, zum Reinschnuppern ist dieses Buch nicht geeignet, vielmehr bedarf es historischen Interesses. Sonst würden diese vier Kilogramm Papier als Epos der Schwatzhaftigkeit abgetan, und die auf 602 Seiten konsequent erwiesene Fachkundigkeit würde womöglich völlig verkannt.

Leopold Joseph Graf von Lamberg also: Als kunsthistorisch versierter Kavalier ehelichte er eine Erbtochter des Grafen Sprinzenstein und widmete sich in den nächsten Jahren den Aus- und Umbauten seiner Besitzungen, der Burg Ottenstein im Waldviertel oder des Palais Lamperg-Spritzenstein (Wallnerstraße 3), an der Rückseite des Stadtpalais des Fürsten von Liechtenstein gelegenen. Seinem Bedürfnis an Repräsentation ließ er schon während seiner Tätigkeit im Reichstag in Regensburg freien Lauf, erwarb, wie Rechnungsbücher in Archiven belegen, unzählige schon in dieser Zeit historisch wertvolle Bücher und Grafiken, Wachsreliefs, Gemälde und Münzen, beauftragte Augsburger Handwerker mit der Ausführung von Goldservicen und Silbermobiliar.

Sucht nach Repräsentation

Seinen Durchbruch als nimmersatter Sammler und Mäzen hatte Graf Lamberg schließlich als kaiserlicher Botschafter beim Heiligen Stuhl in Rom in der Zeit von 1700 bis 1705. Dann wurde der politisch wenig erfolgreiche Diplomat von Joseph I. zurück nach Wien beordert. Manche der in Italien erworbenen Pretiosen blieben in Rom, den Großteil ließ er nach Ottenstein oder in sein Wiener Palais transportieren. Ein Jahr später starb Joseph Graf von Lamberg hochverschuldet aufgrund seiner das Gehalt weit überschreitenden Repräsentationsausgaben. Seine Gemäldegalerie, die die zeitgenössischen Vorlieben des römischen Kunstmarktes um 1700 reflektierte, wurde nach seinem Tod teilweise verkauft oder verblieb in der Familie. Ein kleiner Teil gelangte später über den Nachlass seines Urenkels in die Akademie der bildenden Künste.

Das prachtvolle Augsburger Silber wurde irgendwann eingeschmolzen. Der überwiegende Teil seiner ehemals umfangreichen Sammlung ist gegenwärtig in musealem und privatem Streubesitz. Sporadisch tauchen auf dem Markt einzelne Pretiosen Graf Lamberg'scher Provenienz auf, zwar nicht als solche deklariert, aber von Friedrich Polleroß identifiziert: 2002 war es eine 1700/01 in Rom ausgeführte Porträtserie von 71 Kirchenfürsten, die ebenso im Dorotheum zur Versteigerung gelangte wie 2007 ein Diwan, auf dem der Mäzen vermutlich zu ruhen und über die nächsten Aufträge zu sinnieren pflegte. (Olga Kronsteiner, DER STANDARD - Printausgabe, 18./19. Dezember 2010)