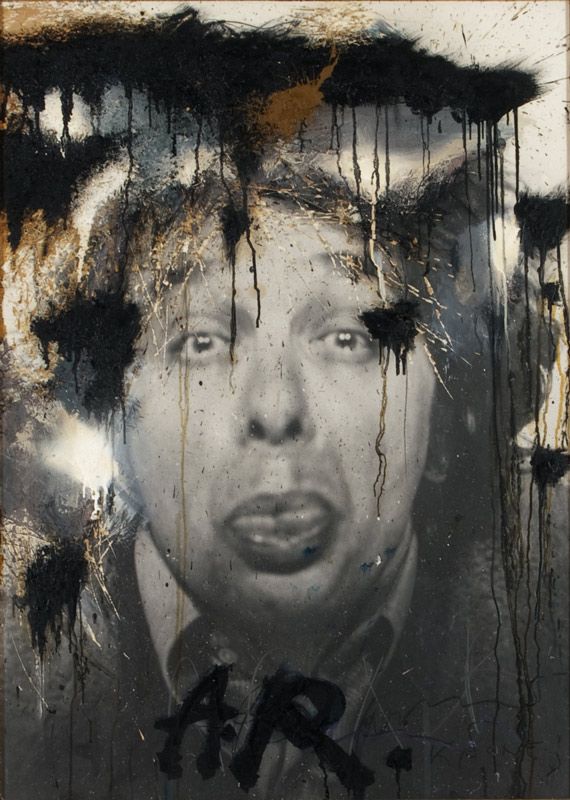

Die eigene Identität in die unendliche Vielzahl des Möglichen verwandeln: Arnulf Rainers "Antiker Geierdreck" (1969/74).

Die Ausstellung "Visages" zeigt unterschiedlichste Serien, bleibt dabei allerdings recht unverbindlich.

Baden – Die Suche nach dem Unbetrachtbaren, nach dem letzten Ekel trieb Arnulf Rainer an: "Ich suche etwas, was wirklich solche Abscheu erregt, dass die Leute sich von meinen Bildern abwenden" , sagte er über seine Beschäftigung mit dem Phänomen des Todes. Ähnlich wie Buddha, dem sich in der Betrachtung der Verwesenden das Geheimnis des Lebens vermittelt habe, suchte auch Rainer nach der Wahrheit in den Gesichtern – bei ihrem "Eintritt in das Gesichtslose" .

Die Ausstellung Visages im Rainer Museum in Baden schenkt zwar nicht allein dem toten Antlitz Aufmerksamkeit, jedoch bilden die Totenmasken eine der großen Werkgruppen in der von den 1950er-Jahren bis heute reichenden Präsentation. Hinzu kommt, dass die Bilder auf dem allgegenwärtigen Marmor des ehemaligen Frauenbades, auf diesem morbiden Material der Sarkophage und Mausoleen, eine besondere Intensität erhalten. Hier fügt sich glücklich, was der kraftvollen, lebendigen Geste in Rainers Malerei sonst zum Nachteil gereicht.

Nach seinen Fingermalereien, den Grimassenbildern und den Selbstübermalungen habe er Ende der 1970er-Jahre etwas weniger Vehementes, etwas Friedlicheres schaffen wollen, sagte Rainer viel später im Rückblick. So sind die Übermalungen der Totenmasken und Totengesichter keiner aggressiven Geste verpflichtet; es ging ihm nicht um die Auslöschung der Person, sondern darum, die Ähnlichkeit mit dem Leben aufzulösen und den Blick auf das zu richten, was da unweigerlich kommen wird: die Zersetzung.

Den Auftakt zu der sonst keiner Chronologie oder offensichtlichen Logik folgenden Schau bilden zwei Arbeiten aus der Serie der Selbstübermalungen (meist 1972/1973) im Karolinenbad. Eine Reihe, die an völlig anderer Stelle des Museums fortgesetzt wird: Eines der Bilder mit dem Titel Geburt macht deutlich, dass Rainer – selbst wenn er von der "Zerstörung meines Antlitzes" spricht – immer an Erneuerung interessiert ist, sich stets auf der Suche nach neuer Form befindet: "In gewisser Weise wird darin ein neues Wesen oder ein neuer Mensch entstehen." In der Filmdokumentation An die Grenzen der Malerei (1984) beschreibt Rainer diese Hoffnung auf neue Form: "Ich tauche meine Finger in die Farbe, taste über die Malfläche, in der Hoffnung auf ein Ereignis." Erfüllte sich diese nicht, verfiel er in Depressionen.

Ins Eck gepfercht

Ungeachtet der ungeheuren Energie und Qualität von Rainers Werk gibt die Hängung im Museum seiner Heimatstadt immer wieder Anlass zum Kopfschütteln: Ob ins Eck gepfercht oder zu zweifelhaften Triptychen mit Fluchttür und Feuerlöscher komponiert, zeugt sie nicht gerade von Sensibilität. Die wunderbaren Grafitbilder (1967-1969), etwa Die versteinerten Weiber, stecken allesamt hinter spiegelndem Glas. Leider. Einzig die Kabanen des ehemaligen Bades, die jeweils nur ein Bild beherbergen, kommen der Individualität der Gesichter entgegen. Wunderbar darin aufgehoben sind die erfrischenden Serien der Affen oder Straßenräuber. (Anne Katrin Feßler, DER STANDARD – Printausgabe, 13. November 2010)