Er wirkt müde, der Präsident. Müde, erschöpft und längst nicht so schlagfertig wie sonst. Der Wahlkampf schlaucht, das schwarze Haar ergraut. Man sieht Barack Obama an, wie schnell ihn die Bürde des Amts altern lässt. Und Jon Stewart, der beliebteste Komödiant des linken Amerika, lässt ihn mit witzigen, harten Fragen noch älter aussehen.

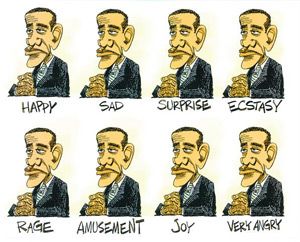

"Sie haben kandidiert mit hochfliegender Rhetorik. Hoffnung und Wandel", erinnert ihn der Satiriker. "Und dieses Jahr scheinen die Demokraten anzutreten mit 'Bitte, Baby, gib mir noch eine Chance'." Das bringt es genau auf den Punkt. Und als Obama wie zur Entschuldigung sagt, "wir haben Dinge getan, von denen die Leute nicht einmal etwas wissen", muss Stewart einfach grinsen. "Was denn, planen Sie eine Überraschungsparty?" Irgendwann zerpflückt er auch das "Yes we can", den euphorischen Slogan der Wahl 2008. "Diesmal wäre es wohl eher: Yes we can, bestimmte Bedingungen vorausgesetzt." "Yes we can, aber ...", erwidert der Präsident, während der Saal lacht. "Aber es passiert nicht über Nacht", vollendet Obama den Satz. Er wirkt verärgert, alles andere als souverän.

Nein, es läuft gerade nicht gut für den Hoffnungsträger. Andere müssen für ihn in die Bresche springen, etwa Bill Clinton, mit dem er lange auf Kriegsfuß stand. "Ich möchte mal die Republikaner sehen, wie sie sich auf eine Lokomotive schwingen, die mit 200 Meilen pro Stunde bergab rast", ruft der Altpräsident, der seinen zweiten Frühling zu feiern scheint, in volle Arenen, auf die rasante Talfahrt der Finanzkrise anspielend. Er finde, fügt er gönnerhaft hinzu, dass Obama eine bessere Arbeit mache, als viele Leute glauben. Als Hillary Clinton Obama im Kandidatenduell zu stoppen versuchte, wirkte ihr Mann manchmal wie ein zeternder Besserwisser, der dem Aufsteiger den Aufstieg nicht gönnt. Jetzt ist Bill wieder obenauf, weil 23 Millionen neue Jobs entstanden, als er regierte, während Obama eine Arbeitslosigkeit von fast zehn Prozent zu verwalten hat.

"Rezessionswahl"

Der New Yorker schreibt treffend von der "Rezessionswahl", geprägt durch den Unmut, die Ungeduld der Amerikaner angesichts einer Wirtschaftsmalaise, die länger dauert, als je ein Konjunkturtief seit der Großen Depression der 1930er-Jahre. Obama ahnt, dass ihm die Wähler am Dienstag einen Denkzettel verpassen. Stimmen die Umfragen, wird seine Partei rund 50 Sitze und damit die Mehrheit im Repräsentantenhaus verlieren. Im Senat, wo nur ein Drittel der Mandate zur Abstimmung steht, reicht es vielleicht für ein Patt mit den Konservativen. In jedem Fall droht eine kalte Dusche. Klar, der Name Obama steht auf keinem Wahlschein. Aber dass seine Landsleute beim ersten großen Votum seit 2008 ein Urteil über ihn fällen, hat der Präsident selbst nie bestritten.

Warum dieser Absturz? Mit der Gesundheitsreform setzte der Ex-Senator etwas durch, woran sich Generationen seiner Vorgänger die Zähne ausbissen. Ohne sein Konjunkturpaket, ohne die 787 Milliarden Dollar, läge die Arbeitslosigkeit wahrscheinlich bei zwölf Prozent. Doch an diesem Punkt beginnt die Kritik. Zu viel Geld ist versickert, ohne nachhaltige Wirkung zu erzielen. In der New York Times bedauerte Obama denn auch, dass ihn viele nicht als Mann der Mitte wahrnehmen, sondern als linken Demokraten alter Schule, der die Steuergelder mit vollen Händen ausgibt.

Charlie Cook, einer der besten Demoskopen der USA, führt die Misere auf eine latente Abneigung gegenüber dem Staat zurück. Amerikaner seien nun mal Individualisten. Als sie Obama ins Weiße Haus delegierten, sei eine Mehrheit für kurze Zeit der Meinung gewesen, dass der Staat mehr tun müsse. "Aber es war nie eine überwältigende Mehrheit. Und heute hat sich die Stimmung gedreht. Dramatisch gedreht."

Schlecht kommuniziert

So paradox es klingt, der Wortkünstler Obama hat schlecht kommuniziert. Sein Talent, Kompromisse zu schmieden, auch das gilt plötzlich als Malus. Irgendwie sitzt er zwischen allen Stühlen. Die Linke nimmt ihm übel, dass er das Gefangenenlager Guantánamo nicht schloss, die Truppen in Afghanistan aufstockte und kein Klimagesetz zustande brachte. Die Mitte wendet sich von ihm ab, weil auf dem Arbeitsmarkt nichts vorangeht und die Defizite dennoch steigen und steigen.

Und die schnelle Replik auf Kritik, die er früher so souverän beherrschte, die will ihm einfach nicht mehr gelingen. Auch nicht bei Jon Stewart, der witzigsten Stimme der Linken, wo er sich eigentlich ein Heimspiel erhofft hatte. Der Spötter fragt nach Larry Summers, dem ausscheidenden Wirtschaftsberater. Larry habe einen "höllisch guten Job" gemacht, lobt Obama - "a heckuva job". Es ist der klassische Tritt ins Fettnäpfchen. Bei "heckuva job" denken die Amerikaner automatisch an George W. Bush, wie er den unfähigen Chef seiner Katastrophenschutzbehörde pries, der sich in Wahrheit bis auf die Knochen blamierte nach dem Hurrikan Katrina in New Orleans. Kein Wunder, dass es Stewart seinem Gast schelmisch unter die Nase reibt. "Diesen Ausdruck wollen Sie nicht verwenden, Kumpel." (Frank Herrmann aus Washington, STANDARD-Printausgabe, 29.10.2010)