Wien - Die Diskussion rund um das eigentlich geplante "Museum Neu" für Ethnologie geht in die nächste Runde: Die Direktorin des Österreichischen Museums für Volkskunde, Margot Schindler, sah am Montag in einer Pressekonferenz weiterhin die Kombination ihres Hauses mit dem Völkerkundemuseum mit eigenständiger Rechtspersönlichkeit als einzig funktionierende Lösung an.

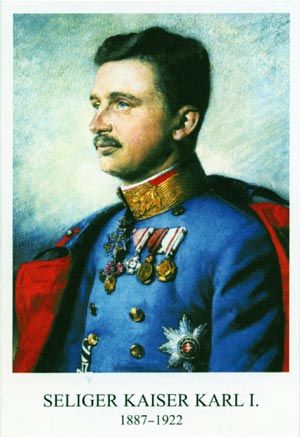

Anlass war die Vorstellung der dann bis 13. Februar laufenden Ausstellung "Heilige in Europa. Kult und Politik" zum Thema Heiligsprechnung zwischen Funktion und Funktionalisierung. Für Kurator Herbert Nikitsch vom Uni-Institut für Europäische Ethnologie, ist ganz wesentlich, dass die Ausstellung versucht, "beide Teile optisch darzustellen": einerseits den grundsätzlich religiösen Aspekt der Selig- und Heiligsprechung sowie Traditionen der Verehrung, etwa über Votivbilder und Reliquien; andererseits, auch vor dem Neustrukturierung der Kanonisation unter Papst Johannes Paul II., auf weltliche Anwendungsbereiche von Heiligen. So veranschauliche eine Holzkassette mit Erde aus dem Grab von Engelbert Dollfuß oder dessen Totenmaske "ganz deutlich die Säkularisierung dieses Mythos von Dollfuß", wie Nikitsch erläuterte. Konzentriert habe man sich auf die römisch-katholische Kirche, meinte Ko-Kuratorin Kathrin Pallestrang, weitere christliche Konfessionen kommen vor allem im abschließenden Raum ins Bild, der verschiedenen Nationalheiligen in Europa gewidmet ist.

Wie Direktorin Schindler dabei erklärte, sei der Lösungsvorschlag des Kulturministeriums für die Einbindung des "Museum Neu" in den Verband des Kunsthistorischen Museums (KHM) "enttäuschend". Ein neues Kulturmuseum, wie es das im vergangenen Sommer erarbeitete Konzept von Volkskundemuseum und Völkerkundemuseum vorsieht, fehle Österreich und "vor allem Wien ganz massiv". Am geeignetsten sei dies in Form eines "eigenen Bundesmuseums" umzusetzen, so Schindler. Gleichzeitig wies sie aber daraufhin, dass "die Sache noch nicht abgeschlossen ist": "Wir befinden uns weiterhin im Gespräch." Den Rücktritt von Christian Feest, bis vor zwei Wochen noch Direktor des Völkerkundemuseums, wollte Schindler nicht näher kommentieren.

Die von Kulturministerin Schmied am vergangenen Freitag in der "Zeit im Bild" geäußerten finanziellen Sorgen seien für Schindler "nachvollziehbar", allerdings ginge es derzeit nicht um die von Schmied geäußerte Summe von 30 Millionen Euro, sondern einen kleineren Betrag, der von 2010 bis 2016 in Tranchen nötig wäre. Auch über alternative Szenarien macht man sich im Volkskundemuseum derzeit Gedanken. Der Verein stehe derzeit vor dem massiven Problem, dass er für die Räumlichkeiten des barocken wie dringend renovierungsbedürftigen Palais Schönborn erhaltungspflichtig ist.

Schindler forderte in diesem Zusammenhang sowohl die Stadt Wien wie auch den Bund auf, kulturpolitisch Verantwortung für "das Haus für die kulturelle Identität des Landes" zu übernehmen. "Wir bewahren wirklich die volkskulturellen Schätze des Landes und Alt-Österreichs", betonte Schindler. Alt-Österreich freilich reichte weit, ergibt somit - um die in der Wissenschaft als veraltert geltenden Begriffe nochmals zu verwenden - ohnedies bereits eher Völkerkunde denn Volkskunde. (APA/red)