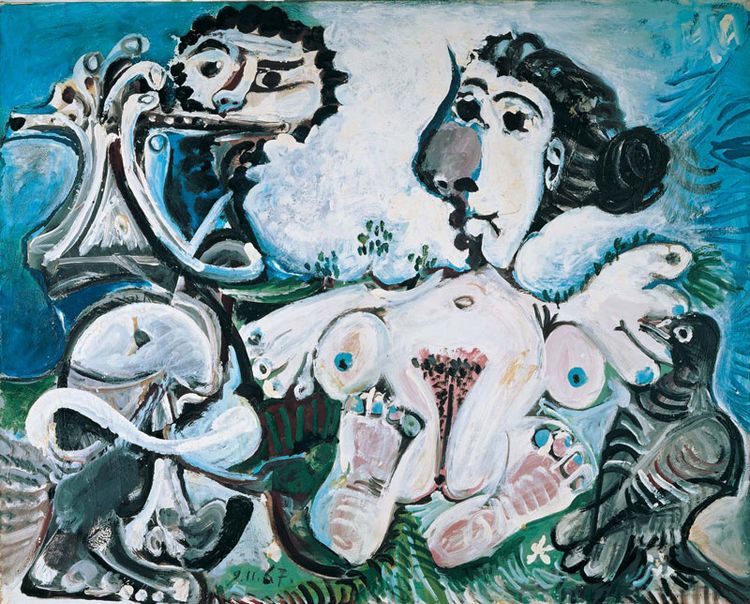

Pablo Picassos "Nackte Frau mit Vogel und Flötenspieler" aus dem Jahr 1967, eine Dauerleihgabe der Sammlung Batliner, steht nun in der Albertina für "Frieden und Freiheit".

Wien - In der Logik des an Besuchermassen orientierten Ausstellungswesens sollte immer alles neu sein (und am besten von Picasso). Schwierig. Also versucht die Wiener Albertina (in Kooperation mit der Liverpooler Filiale der Tate Gallery), einen sehr bekannten Künstler in ein völlig neues Licht zu stellen. Weder neu noch schockierend ist jedenfalls die Erkenntnis, dass Picasso politisch und sozial engagiert war und nicht, wie böse Zungen seit Jahrzehnten behaupten, nur ein Weiberheld. Als ob das einander ausschließen würde - haben Revolutionäre doch seit jeher nicht nur Despoten und Systeme zu Fall gebracht.

Um diese Sicht auf den Großmeister des vergangenen Jahrhunderts auch mit Belegen zu stützen, hat die Albertina viele nach Wien gebracht. Und siehe da, es stimmt: Picasso hat nicht nur Formales umstürzlerisch neu definiert und Damen deren Nachruhm förderlich flachgelegt, er hat auch tatkräftig angeklagt. Und er hat jene Friedenstaube gezeichnet, die gleich mehreren Generation als Symbol des gewaltfreien Widerstands diente.

Der Schlossherr und Multi-Atelier-Besitzer war, wie weithin bekannt sein dürfte, auch Kommunist. Er trat 1944 in die Partei ein und blieb lebenslänglich deren aktives Mitglied. Er unterstützte die Genossen nicht nur mit seinem prominenten Namen und mit Geld, sondern fertigte auch Poster, Plakate und Zeichnungen für diverse Parteizeitungen an. Picasso war eines der Marketingtools der französischen Kommunisten. Wenig verwunderlich, dass das dem FBI nicht gefallen hat. Sogar ein Visum wurde verweigert.

Frieden und Freiheit nennen Albertina und Tate ihre Schau und belegen akribisch Picassos einschlägiges Engagement. Das Leichenhaus von 1944/45 eröffnet die Ausstellung, ein prominentes Monumentalwerk in Schwarz-Weiß, in dem Picasso den Mord an einer republikanischen spanischen Familie drastisch ins Bild setzt. Den Mythos vom Raub der Sabinerinnen wiederum wendet Picasso an, um die Kubakrise aus seiner Sicht zu deuten. Las Meninas, Picassos Variationen auf Velázquez' berühmtes Gemälde, dient als Ausgangspunkt, die Politik des Franco-Regimes an den Pranger zu stellen. Picasso unterstützt aktiv die Kampagne "Amnestie" für Spanien und fordert die Freilassung Gefangener aus unwürdigen Haftbedingungen.

Krieg im Bild

Auf den algerischen Unabhängigkeitskrieg bezieht sich Picasso mit seinen Frauen von Algier. Er arbeitet seit Beginn der kriegerischen Auseinandersetzungen an diesem Bild - und beruft sich dabei auf ein gleichnamiges Gemälde von Delacroix. Dessen Frauen von Algier (1834) stehen für den Anfang der französischen Kolonialisierung Algeriens. Pablo Picassos Variation bezieht sich auf das Ende der französischen Kolonialherrschaft.

Picasso widmete sich auch Éduard Manets Frühstück im Freien (1863): Manet hatte mit seinem Werk ein Tabu in den Pariser Salons gebrochen, die Prostitution im Bois de Boulogne unverblümt und sichtlich mit Lust an der Sache ins Bild gesetzt. Picasso griff das in zahlreichen Gemälden, Zeichnungen und Grafiken auf und versetzte die Szene in Anerkennung der sexuellen Revolution der Blumenkinder in die Gegenwart. Zugleich aber dürfte er mit den Paraphrasen Manets Empörung über den Sturz der Pariser Kommune 1871 zum Anlass genommen haben, seiner Empörung über General de Gaulles autoritär geführte Fünfte Republik Ausdruck zu geben.

Von Pablo Picasso, dessen Friedenstaube die New York Times als "Picassos fette kleine Taube" verspottete, ist folgender Satz zur Malerei überliefert: "Nein, die Malerei ist nicht dazu gedacht, Wohnungen zu schmücken. Sie ist ein Werkzeug des Angriffs und der Verteidigung im Krieg gegen den Feind." Die Führungen für unter Zehnjährige nennt die Albertina "Ein bisschen Frieden" und bietet auch einen Workshop "Malen wie Picasso" - dabei hat der sich doch ganz umgekehrt viel Inspiration von den kleinen, noch nicht durch Pädagogik verdorbenen Meistern geholt. (Markus Mittringer, DER STANDARD - Printausgabe, 22. September 2010)