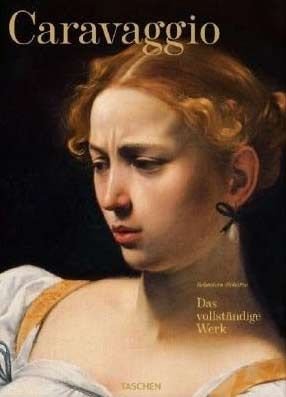

S. Schütze, "Caravaggio - das vollständige Werk" . € 99,99 / 306 S., Taschen-Verlag 2010

"Sein Tod war wie sein Leben, würdelos" , schrieb 1610 ein kritischer Zeitgenosse despektierlich anlässlich des Todes von Caravaggio. Heute wäre der narzisstische Tragöde ein exzentrischer Star in der von Theatralik und Inszenierung geprägten Kunstszene, analog zu Andy Warhol, Damien Hirst oder Jeff Koons. Das heute vorherrschende Abbild der von Mythen umwobenen Vita ist nicht zuletzt durch Derek Jarmans wüst cineastischen Zerrspiegel determiniert. Er interpretierte Caravaggio als Schwulenikone, wobei die Eindeutigkeit seiner sexuellen Ausrichtung eher zweifelhaft ist.

Dass sein Leben von Exzessen, Hedonismus und Promiskuität geprägt war, ist verifiziert. Die fantasievolle Legendenbildung wurde nicht zuletzt durch die sinnliche Präsenz seiner präferierten Modelle beflügelt: Stadtbekannte Prostituierte und androgyne Jünglinge. Die opulente Monografie des an der Universität Wien lehrenden Kunsthistorikers Sebastian Schütze dokumentiert das gesamte Œuvre des rätselhaften Genies, das die Malerei revolutionierte. Die virtuose Fähigkeit, den Blick des Betrachters zu fesseln, eine kommunikative Brücke zwischen Bild- und Betrachterrealität zu bauen, wird anschaulich nachvollziehbar. Im Zentrum steht die innovative Radikalität seiner Kunst: plastische Rhetorik von Blicken und Gesten in theatralischer Inszenierung, das pittoreske Opus als Abbild der Vita. Caravaggio (1571-1610) wurde als Michelangelo Merisi in Caravaggio, einer Kleinstadt bei Bergamo, geboren. Der Sohn des Maurermeisters Fermo Merisi und dessen zweiter Frau Lucia Aratori wuchs in der Lombardei auf, besuchte ab 1584 eine vierjährige Malerlehre bei Simone Peterzano, einem Schüler Tizians. 1592 übersiedelte er nach Rom, nannte sich von nun an Caravaggio, wurde Mitarbeiter in verschiedenen Werkstätten, darunter im Atelier von Giuseppe Cesari, einem von Papst Clemens VIII. bevorzugten Künstler.

Private Weggefährten waren Prospero Orsi, Maler von Grotesken, der Sizilianer Mario Minitti und der Jurist und Lebemann Onorio Longhi. Fasziniert von der zwischen Pracht und Herrlichkeit, Glanz und Elend, päpstlichem Hofstaat und Unterwelt oszillierenden Metropole geriet Caravaggio zunehmend in eine Demimonde zwielichtiger Gestalten.

Pure Realität abbildend, verlieh er seinen Bildern eine spezielle Aura von lasziver Sinnlichkeit, deren eindeutige Doppeldeutigkeit vor allem klerikale Auftraggeber schätzten. Seine von Emotion geprägten sakralen wie profanen Motive offenbarten nie zuvor gesehenen Realismus, mittels Dramatik von Licht und Schatten, von ab-straktem, drastisch überhöhtem Hell-Dunkel. Illustration seines triumphalen Aufstiegs: Kunden à la Kardinal Francesco Maria Bourbon del Monte, Kardinal Scipione Bor-ghese, Papst Paul V., Mitglieder der Apostolischen Kammer et alii.

1606 musste Caravaggio, nachdem er bei einer nächtlichen Zechtour einen Kontrahenten getötet hatte, fliehen. Seine Odyssee führte ihn nach Neapel. Vizekönig und Adel beauftragten ihn mit gut dotierten Aufträgen, unter anderem dem Altargemälde Sieben Werke der Barmherzigkeit für den Pio Monte della Misericordia. 1607 floh er nach Malta, wo er 1608, pikanterweise mit Ausnahmegenehmigung des Papstes, Ritter des Malteserordens wurde. Sein monumentales Hauptwerk auf Malta: Enthauptung Johannes des Täufers. Ohne das Urteil eines weiteres Verfahrens wegen Körperverletzung abzuwarten, floh er aus dem Gefängnis nach Sizilien, wo er sich in Syrakus und Messina verewigte. Gezeichnet von Querelen und Verletzungen, erreichte er 1610 Porto Ercole, um eine Begnadigung des Papstes entgegenzunehmen. Bevor sie ihn erreichte, starb er am 18. Juli. Als Todesursache wird Malaria vermutet. (Gregor Auenhammer, ALBUM/DER STANDARD - Printausgabe, 28./29. August 2010)