Der Marktwert der Künstler ist ihm dabei ebenso einerlei wie der Vorwurf von Kitsch.

Krems – "Unterirdisch" , "kitschig" , "naiv zusammengestellt" , ein "begehbares Exempel schlechten Geschmacks" . Die Kritik an Thomas Olbrichts Eröffnungsshow im eigenen "Me Collectors Room" kürzlich in Berlin fiel nicht gerade zimperlich aus. Und auch die Architektur bekam ihr Fett weg. Sie sei einfallslos und schlichtweg zu klobig, urteilten die Medien.

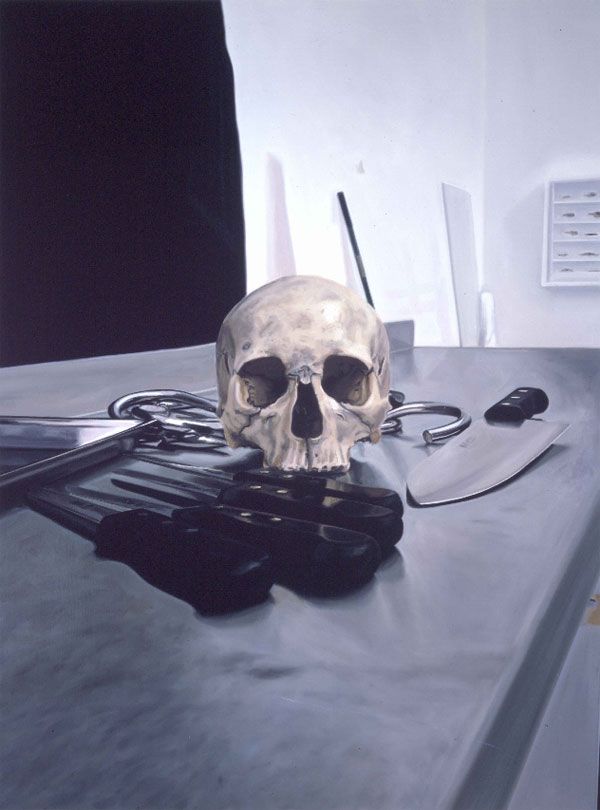

"Das tut schon weh" , erklärt Olbricht, der eine der quantitativ größten europäischen Kunstkollektionen zusammengetragen hat. Themen wie Tod und Leben – mit den gewichtigen Kapiteln Gewalt und Eros – werden darin jenseits von Epochengrenzen von der Renaissance bis ins Heute geführt. In Olbrichts Wunderkammer kocht ein Märtyrer von Stephan Balkenhol von 2003 gleich neben einem ebenso darbenden Heiligen Vitus aus dem 16. Jahrhundert. Oder es gruppieren sich vor Wim Delvoyes spätgotischer Nirosta-Kapelle (2007) eine chinesische Elfenbeinkugel des 18. Jahrhunderts mit einem Weltenrund, das Alastair Mackie 2009 aus hunderten Mäuseschädeln zusammenfügte.

Schmerzlich sei die Häme insbesondere deshalb, so Olbricht, weil er so viel investiert habe, um das, was er als Sammler geschaffen hat, der Öffentlichkeit zu erschließen. Und zwar einer möglichst großen. Daher hat Olbricht Berlin als Standort ausgewählt und nicht Essen, wo der 62-jährige Endokrinologe, Erbe des Haarpflegekonzerns Wella lebt. Angesichts dieses Arguments wundert es allerdings, dass sich die Olbricht Collection aktuell mit 250 Arbeiten in Krems vorstellt. "Manche Dinge kommen eben so" , schmunzelt Olbricht, der seine Fühler jedoch bereits nach größeren Städten – nach Paris und London – ausstreckt. Wien im nächsten Jahr ist bereits fix. Da zeigt Agnes Husslein im Belvedere einen Zyklus des – noch – unbekannten chinesischen Künstlers Ouyang Chun aus seinem Besitz.

Für eingefleischte Kunstnerds hat Olbricht sein Schatzkistlein nicht geöffnet, sondern eher für jene, die nicht ständig mit Kunst beschäftigt sind. Sein Ansporn: "Meine Ausstellung zu besuchen, muss ein Abenteuer sein." Er, der seine Sammelleidenschaft als Bub klischeehaft mit Briefmarken begann, ist also einer, dem es trotz unverhohlener Sammlereitelkeiten nicht vorrangig darauf ankommt, bei den Kritikern zu bestehen. Vielmehr will er andere teilhaben lassen an seiner Passion "vollkommen Unterschiedliches aus dem ersten Empfinden heraus zusammenzutragen" . Die Bilder hätten erst später zusammengefunden und sich angefreundet.

Spiel mit dem Kitsch

Für solch spannende neue Freundschaften haben in Krems Wolfgang Schoppmann und Hans-Peter Wipplinger gesorgt. Aber trotz zwischengeschalteten Kuratorenhänden ist es in Lebenslust und Totentanz weniger die Qualität einer Sammlung, die sich zur Diskussion stellt, sondern ein anderes Konzept, ein Zugang, der sich keine museale Größe anmaßt und sich seines Spiels mit dem Kitsch bewusst ist. Denn Olbricht ist sich sicher, dass sich vieles, was er in den letzten zwanzig Jahren an Zeitgenössischem akkumulierte, am Kunstmarkt nicht bewähren wird. Es ist ihm einerlei.

Vor diesem Hintergrund sieht man daher gerne über Ausrutscher hinweg, obgleich die Porno- im-Weichzeichner-Bilder von Michael Kirkham und He Wenjue schon ein bisschen die Augen beleidigen. Und auf Bilder von Katrin Heiche und Birgit Megerle, die das mit "Liebe" überschriebene Kapitel mit dem Aspekt Homosexualität ergänzen sollen, könnte man getrost verzichten.

Überraschen – ganz im Sinne Olbrichts – das kann die Schau aber auch: etwa mit Matt Collishaws Folter-Karussell Garden of Unearthly Delights, mit den Mischkulanzen aus Alt und Neu von Ged Quinn oder Nicholas Sixons drei Schwestern über 30 Jahre begleitenden Porträts. (Anne Katrin Feßler, DER STANDARD/Printausgabe 21.07.2010)