Im August wäre Max Weiler 100 Jahre alt geworden. Eine Werkschau in Innsbruck.

Innsbruck - Nicht fertig geworden? Oder wird die Retrospektive des Tirolers Max Weiler (1910-2001) schon wenige Tage nach der Eröffnung wieder umgebaut? Weder noch. Auch wenn man nach wenigen Schritten in der Ausstellung im Innsbrucker Ferdinandeum erst einmal stutzt - und überrascht stehen bleibt: vor Gerüsten, einer Hebebühne und einer provisorisch anmutenden Wand, an die Zeichnungen, Aquarelle, Entwürfe und Zeitungsausschnitte geklebt sind. Und weil man fast über einen recht ramponierten geöffneten Koffer stolpert, der mit beschrifteten Farbdosen gefüllt ist und von Weiler ironisch signiert wurde. "17. VI 1985" steht da, und: "Weiler Keim Farben" , darunter "Alle fürs Freie" .

Auf 40 ausgeführte und 20 geplante sakrale wie nichtsakrale Werke Weilers im öffentlichen Raum konzentriert sich die überaus konzentrierte und zugleich überbordende Schau, die am Ende kunstvoll wieder in den Stadtraum hinausführt. Viele der Fresken, Wandmalereien und Mosaike des in Absam bei Hall in Tirol geborenen Künstlers, der am 27. August 100 Jahre alt geworden wäre, sind zu sehen: auf der Hungerburg, in der Kirche Maria am Gestade, in der Hofgärtnerei, im Casino, im Hauptbahnhof, und der 100 Quadratmeter große 1967 von Weiler, damals Professor an der Wiener Akademie der Bildenden Künste, bemalte eiserne Vorhang fürs Tiroler Landestheater.

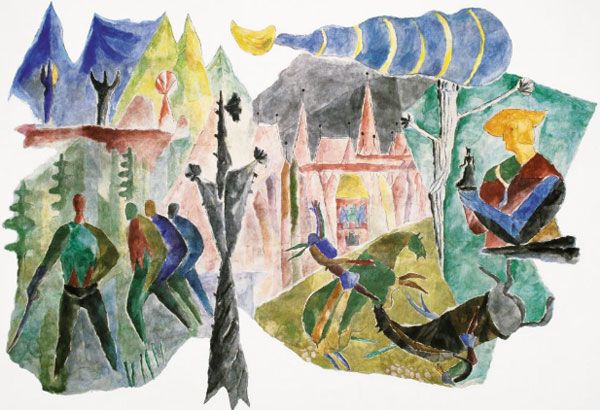

Die Räume im Ferdinandeum sind nicht leicht zu bespielen. Der Boden in den Parterreräumen schimmert und spiegelt, die Decken sind zu niedrig, das Kunstlicht streut zu stark. Zudem sind die Hängeflächen durch den unregelmäßigen Grundriss überschaubar. Doch der Parcours ist klug aufgebaut: Er beginnt mit den Arbeiten für die Halle des Innsbrucker Hauptbahnhofs, für die er seinerzeit sogar geklagt wurde, geht weiter mit Fresken für eine Volks- und eine Hauptschule und endet mit der Wandmalerei für den Speisesaal des einstigen Hotels Tyrol. Die Fortsetzung im ersten Stock ist eine schlüssige Zäsur, das Figurative und das Erzählerische verschwinden, Weiler beginnt, abstrakt zu malen, Natur und Landschaft werden zur reinen Farbe, zu Feldern, aufgelösten Schraffuren, romantisch aufgeladenen Chiffren, dynamisch-mozartischen Explosionen, etwa beim Kreuzwegfries der Kirche Wilten West in Innsbruck.

So ist es nur logisch, dass Weiler 1959 beim 40 Quadratmeter großen Glasfenster der Kapelle der Eucharistieschwestern in Salzburg-Herrnau den letzten Schritt macht: jenen zur Fragmentierung. Das geschlachtete Lamm Gottes aus der Johannes-Offenbarung nimmt er ganz wörtlich. Weiler blieb aber stets der Natur verbunden, ließ sich von vegetativen Formen inspirieren. Das tritt in den Entwürfen und Gemälden noch deutlicher zutage als in den großformatigen Wandmalereiarbeiten in Mayrhofen, Wien-Neuwaldegg oder in Wimpassing.

Wie sinnig und vergleichsdankbar, dass gleich neben seinen späten Arbeiten wie dem berückenden Gemälde für die Innsbrucker Universitätsaugenklinik die Dauerausstellung Barock und Renaissance ist - und der Schritt zu Reliquiaren und sakralen Objekten somit ein kleiner ist. Fast versteckt, in einem etwas abseits gelegenen Medienraum, läuft noch eine schöne Filmdokumentation. Da sieht man dann, was alles nicht ausgestellt ist oder nicht gezeigt werden konnte - und wie unmystisch der Naturmystiker Max Weiler war, wie barock in seiner unablässigen Produktivität. (Alexander Kluy, DER STANDARD/Printausgabe, 29.06.2010)