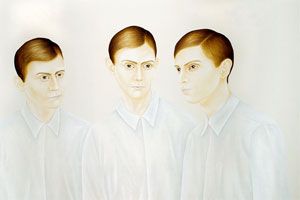

Blicke auf die verborgenen Schätze aus zwei Museumsdepots, etwa auf Bertram Hasenauers "Untitled" (2008).

Linz - Ein Lebenszeichen nach Linz 09: Im Jahr eins nach der europäischen Kulturhauptstadt zeigt das Lentos-Kunstmuseum seine bisher größte Sammlungsschau. Für Kuratorin Elisabeth Nowak-Thaller ist diese Präsentation von 110 Jahren europäischer Kunst mit knapp 200 Werken von mehr als 120 Künstlern so etwas wie die "Visitenkarte für eines der wichtigsten Museen moderner und zeitgenössischer Kunst in Österreich" .

Den Besucher erwartet ein Streifzug durch die Kunstgeschichte von 1900 bis 2010. Den Anfang der streng chronologisch aufgebauten Schau bilden Klassiker wie Gustav Klimt oder Helene Funke. Es folgen die Expressionisten, darunter natürlich Egon Schiele und Max Pechstein.

Die Zeit des Nationalsozialismus dokumentieren vier Modelle der Reiterstandbilder von Graf Bernhard von Plettenberg, die für Hitlers Nibelungenbrücke in Linz vorgesehen waren. Hermann Nitsch, Maria Lassnig und Alfred Hrdlicka stehen für die "Kunst als Revolte" der Jahre von 1960 bis 1969, die düsteren Seiten der Pop-Art repräsentieren Gottfried Helnwein und Jime Dine. Und schließlich, im letzten Raum, das großformatige Bild der Österreicherin Johanna Kandl, dem die Ausstellung den Titel entliehen hat: You never know what will happen next. Es diente der Kuratorin zugleich als Vorgabe, das vorhersehbare chronologische Prinzip eines Querschnitts durch die Geschichte aufzubrechen. So fügte sie zu den elf Jahrzehnten in elf Räumen elf Interventionen hinzu.

Als Kontrapunkt, Provokation oder Ergänzung habe sie zu jedem Jahrzehnt einen "Ausreißer" dazugestellt. Jenes Werk, das nicht zur jeweiligen Epoche passt, rückte sie deshalb deutlich erkennbar in den Raum. "So sollen dem Publikum neue Einblicke in die Entwicklung der Moderne und in die Ankaufpolitik eines Museums gegeben werden", erklärt Elisabeth Nowak-Thaller.

Oberflächengestaltung

Sammeln ist in Zeiten, da Kunst und museale Aufgaben immer mehr unter Quotendruck gesetzt werden, zunehmend schwierig. PR und Besucherzahlen - kurzum: die richtige Quote - bringen Ausstellungsevents mit klingenden Namen. Doch in Krisenzeiten ist vieles anders, da sind Präsentationen der eigenen Schätze eine kostengünstige(re) Ausstellungsvariante. Die Landesgalerie Linz macht derzeit beides:

Sie zeigt (bis Mitte April) einen prominenten Namen und holt (bis Ende Juni) Sammlungsbestände aus dem Depot, beides allerdings unter einem einzigen Aspekt der Kunstentwicklung des 20. Jahrhunderts: dem der Beschaffenheit der Oberfläche. Als erstes österreichisches Museum präsentiert die Landesgalerie Arbeiten des deutschen Fotografen Andreas Gefeller. Er tastet mit der Fotografie Oberflächen rasterartig ab. Diese Raster, jeder für sich ein eigener Wirklichkeitsausschnitt, setzt er zu einem neuen Ganzen zusammen. So entstehen verzerrte, irritierende Bilder, das Holocaust-Denkmal in Berlin als Gitterrost.

Surface nennt sich die Sammlungspräsentation der Landesgalerie im Gotischen Zimmer des Museums: Aufnahme der Wasseroberfläche von Inge Dick, die Plexiglasscheibe von Gerwald Rockenschaub, das gehackte Holz von Alfred Haberpointner oder die drapierten Müllsäcke von Rudi Stanzel. (Kerstin Scheller, DER STANDARD/Printausgabe, 20./21.03.2010)