"In der Krise wird Cossmedialität von Medienmanagern oft als eine Chance gesehen, gleich auch Geld einzusparen" meint Medienberater Andy Kaltenbrunner. "Wer den integrierten Newsroom nur einführt, um Mitarbeiter zu kündigen und die anderen dafür umso mehr als 'Content-Maschinisten' auszubeuten, wird Schiffbruch erleiden". Bei welchen Zeitungen in Österreich er die Möglichkeit und Bereitschaft für einen integrierten Newsroom sieht und was Journalisten davon haben, erzählt er im derStandard.at-Interview.

derStandard.at: Hat die Krise Auswirkungen auf crossmediale Strategien und die Debatte um integrierte Newsrooms? Treibt sie diese Diskussion eher voran oder bremst die Krise diese Entwicklung?

Kaltenbrunner: Die Krise treibt die Entwicklung sehr häufig falsch voran. Crossmedialität – also die Ausschöpfung von Möglichkeiten, mit dem Publikum auf mehreren Kanälen zu kommunizieren – wird von Medienmanagern oft als eine Chance gesehen, gleich auch Geld einzusparen.

Wer aber den integrierten Newsroom nur einführt, um Mitarbeiter zu kündigen und die anderen dafür umso mehr als "Content-Maschinisten" auszubeuten, wird Schiffbruch erleiden. Weil die Qualität leidet, weil Journalisten das dann logisch nicht als Chance, sondern als Rückschritt erleben und weil das schlechter bediente Publikum, egal ob Print oder Web, TV oder Radio abwandert. Eine vernünftige crossmediale Strategie ist in Wirklichkeit ein Investment. Natürlich in die Technologie, in die Infrastruktur, in erster Linie aber in Personal und Qualität.

derStandard.at: Sehen Sie diese Entwicklung in Österreich?

Kaltenbrunner: Hier wird überhaupt noch recht wenig in integrierte Newsrooms investiert. Es wird zwar viel darüber geredet, echte Crossmedialität passiert aber noch sehr selten. Eine ganz wesentliche Voraussetzung dafür ist im Journalismus, wie arbeitsrechtliche Regeln ausschauen. Wir haben es mit höchst unterschiedlichen Vertragssituationen zu tun, das erschwert das Zusammenwachsen.

Ein Beispiel: In Spaniens El Mundo, wo heute 800 Journalisten in einem gemeinsamen Newsroom systematisch für Print und auch Online arbeiten, wurde zuvor viele Monate lang über die neuen, gemeinsamen Tarifverträge geredet, damit es nicht mehrere Klassen von Journalisten im selben Haus gibt. Ob in Europas Norden oder Süden: ein gemeinsamer Journalismus-Tarifvertrag wird in allen Häusern mit mehrmedialem Anspruch als Voraussetzung gesehen. Da wird es in Österreich spannend sein, ob und wie sich Zeitungsverleger und Journalistengewerkschaft bei ihren aktuellen Gesprächen näher kommen.

derStandard.at: Ein integrierter Newsroom kann nur dann funktionieren, wenn Online- und Printjournalisten finanziell und rechtlich gleichgestellt sind?

Kaltenbrunner: Die Zielvorstellung muss sein, dass es diese Unterscheidung zwischen Online, Print, TV, Radio gar nicht mehr gibt. Der Journalist und die Journalistin sagen: ich habe eine publizistische Idee, danach ein spannendes Rechercheergebnis und professionelle Qualitäten: der Abspiel-Kanal ist mir dann völlig egal. Die Plattformen ergänzen einander ja. Natürlich kann und wird es weiter Experten für bestimmte Formen und Ressorts geben.

Aber die Zukunft lässt sich nicht mehr darauf aufbauen, dass man die nächsten 20 Jahre bis zur Pension Kulturkritiken als Zweispalter verfassen wird. Oder täglich 1 Minute 30 für ein TV-Nachrichtenformat. Auch die ausschließliche Perspektive als Experte an der Web-Cam wäre etwa so kurz wie es die des gesuchten HTML-Programmierers in der Online-Redaktion war. Jeder sollte alles probiert haben, strategisch stets mitdenken und sich auf seine Qualitäten als Journalist konzentrieren können. Das heißt perspektivisch auch: der selbe Basisvertrag muss für alle gelten.

derStandard.at: Es passiert uns Online-Redakteuren – wenn auch mittlerweile seltener, dass wir bei Interviewanfragen gefragt werden, ob der Text auch in der Printausgabe des STANDARD erscheint. Das heißt, die Wertigkeit von Print wird manchmal noch immer höher eingeschätzt als jene von Online?

Kaltenbrunner: Bei den heute 20- bis 30-Jährigen ist das sicher nicht mehr so. Manch 60-Jähriger Politiker oder Manager lässt sich auch von Marktdaten noch nicht überzeugen, dass ein Interview Online oft viel mehr gelesen wird als nur die Printausgabe und dass Online jedenfalls viel diskursfähiger und schneller in Umlauf ist.

Die größten Traditionalisten diesbezüglich sitzen aber in den Redaktionen selbst. Altgediente Journalisten in traditionellen Medien sind vom Selbstverständnis besonders gerne Kritiker des politischen, wirtschaftlichem, gesellschaftlichen Systems. Nach unseren Studien für den "Journalisten-Report" sind sie das in Österreich sogar noch deutlich mehr als etwa in Deutschland oder der Schweiz und fordern dann gerne einmal Modernisierung und Reformen. Aber Journalisten sind in eigener Sache keineswegs Avantgarde, sondern sehr strukturkonservativ. Das ist natürlich eine Behinderung.

derStandard.at: Was haben eigentlich Journalisten von einem gemeinsamen Newsroom, warum sollen zum Beispiel Print- und Online-Journalisten enger zusammenarbeiten?

Kaltenbrunner: Mehr Spaß, mehr Möglichkeiten, mehr Publikum – und damit vielleicht eine Zukunft. Wenn wir davon ausgehen, dass Journalisten nicht grundsätzlich geniale Autisten sind, sondern das Ziel haben, gemeinsame mit großer Professionalität ein möglichst breites Publikum zu erreichen, dann muss es für sie spannend sein, möglichst viele Kanäle zu bespielen, Geschichten in neuen Dramaturgien zu erzählen, ihr Publikum stärker einzubinden.

derStandard.at: Wie passt das damit zusammen, dass Journalisten, die crossmedial arbeiten, unzufriedener mit ihrer Arbeitssituation sind? Das ist ein Ergebnis ihrer Newsroom-Studie.

Kaltenbrunner: Weil eben die Geschäftsführungen derzeit meist wollen, dass Journalisten, die crossmedial tätig sind, halt einfach mehr arbeiten. Dieses Konzept der "eierlegenden Wollmilchsau" geistert noch in den Köpfen vieler Medienmacher herum, es funktioniert aber nicht und sorgt dann für Unzufriedenheit und schlechtere Qualität auf allen Kanälen.

Das liegt auch daran, dass die Managements selbst keine konvergenten Wertschöpfungsketten ernsthaft entwickeln – es fehlt die Erfahrung. Ein Geschäftsführer, der zehn oder zwanzig Jahre nur im Printbereich tätig war, kennt sich meist in anderen Medienfeldern kaum aus. Viele tun sich schwer damit, was es heißt, die Bereiche gemeinsam zu denken und zu entwickeln. Nochmal: Wenn Crossmedial nur heißt, überall kürzen ohne Konzept, dann reagieren natürlich auch die überforderten Journalisten sauer.

derStandard.at: Das heißt bisherige Modelle der Zusammenarbeit sind eher zufällig und anlassbezogen?

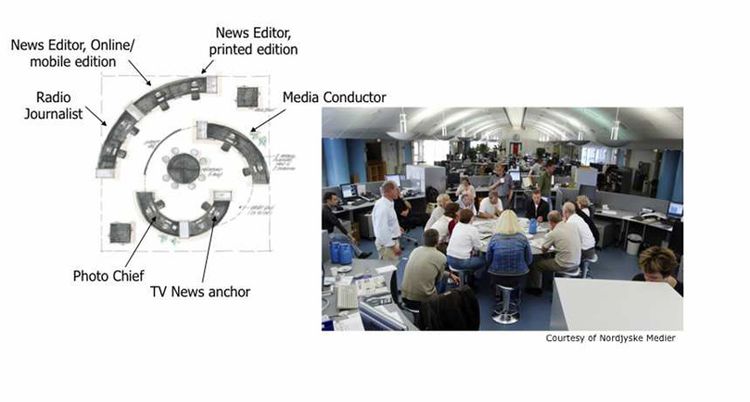

Kaltenbrunner: Ja, es wird sehr oft nach dem Trial- und Error-Prinzip gehandelt, oft auch zu technologielastig. Welches CMS verwendet wird ist zwar wichtig. Wo, welche Monitore im Newsroom stehen auch relevant. Aber entscheidend ist das gemeinsame Medien- und Journalismusverständnis. Erst danach gilt es, sich über Technologie oder Architektur von Newsrooms Gedanken zu machen.

derStandard.at: In Ihrer Studie haben Sie drei Modelle charakterisiert: Volle Integration, crossmediales Arbeiten, isolierte Plattformen, aber Koordination. – Welches wird sich durchsetzen?

Kaltenbrunner: Es gibt nicht ein idealtypisches Modell für alle. Es muss zuerst ein hohes Maß an Konvergenzwissen innerhalb des Verlages geben, erst dann können Entscheidungen getroffen werden, welche Kooperationsmaßnahmen sinnvoll sind. Es geht also darum, die richtigen Fragen zu stellen, intern mit vielen zu diskutieren und die Ziele auch festzuschreiben und als Management letztlich den Redaktionen ganz offen zu kommunizieren. Eine Entscheidung kann aber durchaus sein, dass ein integrierter Newsroom nicht das Ziel ist. Aber das ist dann wohl begründet, ökonomisch und publizistisch erläutert.

derStandard.at: Wie sehen Sie hier als Außenstehender die Situation für derStandard.at und den STANDARD?

Kaltenbrunner: Ein Teil des Erfolgs von derStandard.at ist es, dass er nicht Bestandteil des Printgeschäfts war. Das hat einer jungen und engagierten Mannschaft frühzeitig die Chance gegeben, zu Selbstbewusstsein auf Augenhöhe wachsen. In der Reichweite überflügelt Online ja Print systematisch. Das wäre nicht der Fall gewesen, wenn das Onlineteam enger an das Printgeschehen gebunden und – wie bei anderen Verlagen – sozusagen Hilfsbüttel der traditionellen Printredaktion gewesen wäre.

Auch Spiegel Online hat sich in Deutschland so autonom entwickeln können und sich unabhängig von der Printredaktion eine eigene Identität aufgebaut. Aber die internationale Erfahrung zeigt, dass die strikte Trennung bei solchen Marken auf Dauer nicht gehen wird. Es reicht nicht mehr, einander in Konferenzen zu sehen und zu hören, was die jeweils anderen so planen. An viel mehr Crossmedialität führt kein Weg vorbei. Ob man dann die Redaktionen vollständig integriert oder welche andere Formen der Zusammenarbeit auf verschiedenen Ebenen der Nachrichtenaggregation, -produktion und -distribution gewählt wird, muss aber systematisch analysiert und entschieden werden.

derStandard.at: Nehmen User von außen diese Entwicklung wahr?

Kaltenbrunner: Sie soll gar nicht nach außen sichtbar sein. Es geht letztendlich um eine Medienmarke, auch wenn es sich um unterschiedliches Publikum handelt. Es gibt da ja meist gar keine so große Überschneidung zwischen Print und Online. Ob in England oder Spanien: Die vielzitierte Kannibalisierung von Print und Online hat es schon deswegen nie gegeben. Wenn derStandard.at am Ende eine Artikels heute noch darauf hinweist, dass es sich um einen Printartikel handelt, ist das eher ein rührendes Relikt, aber dem User vollkommen egal. Was bei journalistischen Formaten zählt, ist dann einzig die publizistische Qualität der jeweiligen Plattform.

derStandard.at: Es ist vielleicht für Journalisten wichtig, dass die Quelle ausgewiesen wird.

Kaltenbrunner: Das mag schon sein, aber da hinken Journalisten in ihren Eitelkeiten dann eben dem Publikum hinterher. Ich behaupte, dass DER STANDARD zum Beispiel bei der Media-Analyse in hohem Ausmaß davon profitiert, dass es einen so starken Online-Auftritt gibt. Für das Publikum ist es längst egal – und auch in Befragungen kaum noch unterscheidbar – ob er die Angebote einer Medienmarke digital oder analog wahrnimmt. Die stärkere Bindung entsteht dann allenfalls ja sogar über die Interaktionen im Web. Die Leser und User denken und agieren längst in ihrer Mehrheit konvergent und holen sich das für sie inhaltlich und formal Beste, wo es das schnell verfügbar gibt. Viele Journalisten hinken hinterher und beharren auf inhaltsleer gewordene Traditionen und Formalismen.

derStandard.at: Bei welchen Zeitungen in Österreich sehen Sie am ehesten die Möglichkeit beziehungsweise die Bereitschaft für einen integrierten Newsroom?

Kaltenbrunner: Eine deutlich stärkere Integration der Print- und Online-Redaktionen scheint in Österreich überregional für STANDARD und "Presse" logisch. Beim STANDARD, weil er aus seinen günstigen Voraussetzungen jetzt noch mehr machen kann und muss. Für die "Presse", weil sie, nachdem jahrelang viel zu wenig in die digitalen Aktivitäten investiert wurde, ein mutiges Konvergenz-Konzept eine zentrale Strategie beim Aufholmanöver sein kann.

Das digitale Unterhaltungs-Konzept der "Kronen Zeitung" dagegen braucht wohl tatsächlich keinen gemeinsamen Newsroom mit dem althergebrachten Printprodukt. Da geht es ja auch nicht ernsthaft um News. Recht weit in der crossmedialen Kooperation scheint wegen seines speziellen, web-affinen Zielpublikums das kleine "WirtschaftsBlatt". Alle starken, österreichischen Regionalzeitungen, werden außerdem, um ihre Platzhirschenrollen absichern zu können, um offensive integrierte Newsroom-Strategien nicht herumkommen.

derStandard.at: Crossmediale Strategien fordern nicht nur innerhalb der Geschäftsführung, sondern auch bei den Journalisten Wissen und Weiterbildung. Wie ist die Situation hier in Österreich?

Kaltenbrunner: In den Medienhäusern gibt es generell sehr wenig Weiterbildung, es gibt keine Reflexionsräume für die Betroffenen. Der kleinteilige österreichische Markt führt dazu, dass es weder in den Unternehmen selbst, noch branchenübergreifend ausreichend und kontinuierliches Angebot gibt. Wer aber einen integrierten Newsroom einführen will, ohne fünf bis zehn Prozent seines Budgets für Weiterbildung , Change Management und Personalentwicklung vorzusehen, wird scheitern.

Zynisch und dumm zugleich sind Unternehmensstrategien, wo routinierte, aber nach 20 Redaktionsjahren teuer gewordene Mitarbeiter ausgeschieden werden, wenn sie einem mehrmedialen Redaktionsbetrieb nicht gewachsen scheinen – für den sie aber nie vorbereitet wurden. Dieser Rotations-Prozess beginnt gerade. Wer aber als Unternehmen kontinuierliche Qualifikationsmaßnahmen nicht auf der Rechnung hat und auf gewachsene Erfahrung verzichtet, wird später doppelt soviel für Qualitätsprodukte investieren müssen.

In Dänemark machen 70 bis 80 Prozent der Journalisten jährlich eine einwöchige Weiterbildung, das Budget dafür ist dort auch im Kollektivvertrag fix vorgesehen. Hierzulande kann man zwar in den Karriere-Supplements der Zeitungen lesen, wie wichtig Life long learning, Coaching, Supervision, Führungstraining, etc. ist – aber diese Seiten werden wohl in den Managements und den Redaktionen noch zu selten gelesen. (Astrid Ebenführer, derStandard.at)