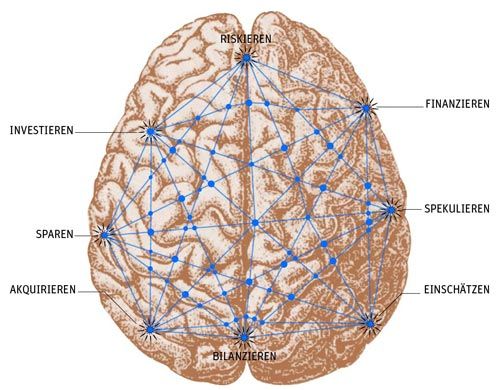

Die Grundlagen für wirtschaftliches Handeln sucht Colin Camerer im Gehirn. Gäbe es ein Zentrum für das Riskieren, wäre es wohl bei Zockern besonders ausgeprägt.

Wirtschaftlicher Nutzen erkläre sich eher durch hormonelle, als durch finanzielle Ströme, erfuhr Stefan Löffler.

* * *

STANDARD: Was treibt einen Neuroökonomen wie Sie an?

Camerer: Wir wollen für wirtschaftliches Handeln eine biologische Basis finden. Damit könnten wir Gefühle und soziale Einflüsse in unsere Modelle integrieren. Nutzen wäre nicht länger ein abstrakter Begriff, sondern etwas, das sich im Gehirn abspielt.

STANDARD: Bisher ging die Wirtschaftstheorie davon aus, dass wir immer versuchen, unseren Nutzen zu maximieren.

Camerer: Die Wirtschaftswissenschaft setzt traditionell auf mathematische Modelle und ist damit auch gut gefahren. Das Problem ist, dass dabei viel wegabstrahiert wurde wie etwa das Gedächtnis oder die Aufmerksamkeit der wirtschaftlichen Akteure. Wir Neuroökonomen versuchen jetzt, das Rad der Geschichte zurückzudrehen und die Grenzen, denen Rationalität und freier Wille unterworfen sind, durch zusätzliche Variablen in die Modelle einzuflicken.

STANDARD: Sie sind nicht die Ersten, die die Annahme, dass wir uns stets rational verhalten, als unrealistisch kritisieren.

Camerer: Neue Ideen und Methoden haben es in der Wirtschaftswissenschaft schwer. Geht man von der Vorstellung ab, dass wir uns rational verhalten, stehen viele Wege offen. Manche Ökonomen sagen, dann ist alles erlaubt. Wir halten entgegen: Nicht alles ist erlaubt, sondern wir können die alten Modelle ergänzen, und wir haben Daten, um die verbesserten Modelle zu überprüfen. Die Neuroökonomie widerlegt das rationale Modell nicht. In meinen Augen erweitert sie es. Es ermöglicht uns, auch irrationales Verhalten zu erklären, etwa durch Lerneffekte oder angeborene Eigenschaften.

STANDARD: Wenn wir nicht rationale Nutzenmaximierer sind, was sind wir dann?

Camerer: In unserem Hirn sind quasi zwei Systeme am Werk: Eines ist impulsiv und will alles sofort, das andere ist rational. Unser Gehirn ist im Wesentlichen ein Reptilienhirn mit zwei zusätzlichen Schichten, einer Säugetier-Cortex und einer menschlichen Neocortex. In unserem Denken wirken Erziehung und Gewohnheiten, Ängste und Gefühle mit. Es wäre ein Wunder, wenn dieses Hirn ständig Nutzenmaximierung erzeugen würde. Aber in einigen Situationen kann es durchaus hohe Rationalität erzeugen.

STANDARD: Wir handeln also mal instinktiv wie ein Tier, mal vernünftig wie ein Mensch?

Camerer: Genau. Nehmen Sie die Entscheidung, entweder jetzt zu konsumieren oder zu investieren, um später mehr konsumieren zu können. Oder die Wahl, entweder jetzt ein Stück Schokoladenkuchen zu verspeisen oder in Zukunft dünner zu sein. Bisher ging man davon aus, dass wir zwischen dem Nutzen heute und dem Nutzen zu einem späteren Zeitpunkt konsistent vergleichen, indem wir diskontieren. In der Wirklichkeit sagen die Leute, ich esse den Schokoladenkuchen, weil ich nächste Woche ins Fitnesscenter gehe. Um solche Umbewertungen zu berücksichtigen, müssen wir eine zusätzliche Variable einführen.

STANDARD: Eine psychologische Variable. Warum hat die Wirtschaftswissenschaft die Psychologie so lange vernachlässigt?

Camerer: Als die Psychologie in den Sechzigerjahren begann, wissenschaftlich aufzublühen, waren die Modelle und Annahmen der Wirtschaftswissenschaft bereits seit Jahrzehnten etabliert. Wir Ökonomen sind es gewohnt, Verhalten in Gleichungen auszudrücken und damit Vorhersagen zu treffen. Wenn das vorhergesagte Verhalten nicht eintrifft, drehen wir eben an den Variablen. In der Psychologie sind dagegen nur wenige Theorien mathematisch formuliert. Ökonomen und Psychologen hatten keine gemeinsame Sprache, bis es mit Paul Slovic, Daniel Kahneman und Amos Tversky sehr smarte und mathematisch geschulte Psychologen gab, die mit Ökonomen ins Gespräch kommen konnten.

STANDARD: Wie nimmt das Gehirn Nutzen wahr?

Camerer: Der Botenstoff Dopamin spielt eine wichtige Rolle. Wenn wir eine Belohnung erwarten, sorgt Dopamin dafür, dass Neuronen feuern. Parkinson-Patienten leiden an Dopaminmangel. Deshalb haben sie Mühe, sich zu einer Handlung aufzuraffen, weil sie kognitiv nicht erfassen, dass eine Belohnung damit verbunden ist. Das ist ein ermutigender Fund. Uns Ökonomen interessiert letztlich nicht Geld, sondern wie wir mit Zielkonflikten umgehen: Wie viel Zeit, Geld und Kraft setze ich ein, um das zu kriegen, was mir am meisten wert ist? Dopamin könnte die gemeinsame Währung sein, mit der sich sowohl ausdrücken lässt, was es wert ist, Geld zu besitzen, als auch, was es wert ist, einem Feind eins auszuwischen.

STANDARD: Forschen Sie auch zur Wahrnehmung von Risiken?

Camerer: Wir haben beobachtet, dass unseren Versuchspersonen unwohl dabei ist, Risiken einzugehen, wenn sie die Gewinnwahrscheinlichkeit nicht kennen. Die wirklichen Fortschritte werden in der Hirnforschung gemacht, wenn mit verschiedenen Methoden erhobene Daten in die gleiche Richtung weisen. Im Magnetresonanztomograf kann ich beobachten, welche Hirnteile aktiv sind, aber das allein überzeugt nicht. Überprüfen lässt sich das, wenn man mit Patienten experimentieren kann, die in den betreffenden Hirnteilen Verletzungen haben.

STANDARD: Sie experimentieren auch mit Hirnpatienten?

Camerer: Ja. Unsere Risikoexperimente haben wir an Patienten mit Verletzungen im präfrontalen Cortex bestätigt. Sie haben tatsächlich keine Angst vor Verlusten.

STANDARD: Was halten Sie von Marketingagenturen, die mit neurowissenschaftlicher Expertise werben?

Camerer: Im Marketing scheint man sehr an unserer Arbeit interessiert. Dabei wissen wir noch so gut wie nichts darüber, warum eine Anzeige Leute dazu bringt, etwas zu kaufen, und eine andere Anzeige eben nicht. Auch die Aufmerksamkeit der Wirtschaftspresse ist zu groß. Zu viel ist noch nicht hinreichend gesichert.

STANDARD: Die Publizität weckt den Eindruck, dass schon an jeder Spitzenuniversität Neuroökonomen forschen.

Camerer: Schön wär's. Bisher ist es ein sehr überschaubares Feld. Es gibt etwa zehn Gruppen, die experimentell arbeiten. Dreißig bis vierzig Leute arbeiten daran, diese Daten in die mathematischen Modelle zu übertragen.

STANDARD: Fehlt es eigentlich an Geld für neuroökonomische Forschungen?

Camerer: Nein. Verglichen mit anderen wirtschaftswissenschaftlichen Studien sind sie teuer, denn die meisten Ökonomen produzieren keine eigenen Daten, sondern werten Statistiken aus. Im Vergleich mit anderen Fragestellungen in der Hirnforschung ist Neuroökonomie aber billig.

STANDARD: Andere Hirnforscher bezeichnen die Neuroökonomie als unreif und überbewertet.

Camerer: Da ist etwas dran. Im Gegensatz zu dem, was sich beim Sehen im Hirn abspielt, sind unsere Erkenntnisse sehr grob. Das heißt aber nicht, dass sie nicht wissenschaftlich sind. Die Neuroökonomie hat erst vor etwa sieben Jahren begonnen, Daten zu produzieren, aber unsere Lernkurve verläuft sehr steil. (DER STANDARD, Printausgabe, 22.07.2009)