Im Wiener Tiergarten Schönbrunn wird ab dem 10. Juni der Störfall inszeniert.

Ein Zoo, wie er mir schon lange vorschwebt und häufig zu mitternächtlicher Stunde Gestalt annimmt, ist der Zoo der imaginären Tiere. Zu gründen wäre eine – seltsam, dass es sie noch nicht gibt – ästhetische Menagerie, ein Tiergarten, dessen Bestand sich ausschließlich aus Künstlertieren rekrutiert.

Eine solche ästhetische Menagerie hätte beträchtliche Dimensionen, ein Rundgang beginnt in der Nähe der Kassa mit dem Haus der musikalischen Tiere mit Händels Kuckuck und Nachtigall, Rimski-Korsakows Hummeln und, in einem Bächlein helle, zumindest einer Schubert'schen Forelle.

Dahinter stünde in einem gigantischen schiffförmigen Raum – Luftschlösser haben keine Baukosten – Melvilles ausgestopfter weißer Wal (an Seilen ein mahnendes menschliches Gerippe mit Holzbein nach oben und Kopf nach unten dran). Moby Dick bildet das Scharnier zwischen den musikalischen Fischen und den literarischen Säugetieren. Da sind zunächst die bekannten lyrischen Tiere (der Panther von Rainer Maria Rilke und Morgensterns exzentrisches Nasobêm), gleich daneben kläfft die literarische Hundeherde: Odysseus' Argos, eine Pudeltroika (Goethe, Schopenhauer, Altenberg), Thomas Manns Bauschan und der arme Krambambuli. Vom Hund führt der Weg zum literarisch Behuften: Auf der Koppel erkennen wir Rosinante neben Miramis und – wohlkalkulierte Verbeugung vor dem Genre des Comix – Lucky Lukes Jolly Jumper.

Ein Grenzfall wäre der mitternächtlich vereselte Zettel aus dem Sommernachtstraum, eigentlich ja ein Mensch, der wie Kalif Storch nur temporär zum Tiere wird. Wir entscheiden, auch wenn manches dagegen spricht: Shakespeares Prominenz garantiert seine Aufnahme.

Administrativ wäre Zettel auch zur benachbarten Abteilung der imaginären Mischwesen zu rechnen, wie Sphinx, Kentaur, Schimäre. Selbst die Engel gehörten in dieses Departement: Der Gestalt nach sind sie Mischwesen aus Mensch und Geflügel. Apropos, wir nähern uns den Volieren der poetischen Vögel, reich bestückt mit Lewis Carroll's Flamingos, dem Gänserich Martin aus Nils Holgersson, dem Raben von Edgar Allen Poe (bei Überfüllung: Auslagerung zu den lyrischen Tieren) und selbstverständlich – ein Star für die ältere Generation – mit Poll, dem Papagei aus Robinson Crusoe.

Auch Poll ist ein Grenzfall. Im Künstlertiergarten gehört er, wiewohl nur ein cartesischer Tierautomat, zur Kategorie der sprechenden Tiere, eine mächtige Abteilung, fast schon ein Zoo im Zoo. Ihr Imperium reicht von der zum sündigen Bileam sprechenden Eselin im vierten Buch Mose über Reineke Fuchs bis zum – nur keine Berührungsängste mit der Popularkultur – schnauzensynchronisierten Schweinchen Babe.

Geübte Kunstzoologen

Freilich, das Schweinchen Babe, wissen geübte Kunstzoologen, passt ebenso gut in die exquisite Abteilung der titelgebenden Tiere: mit Steppenwolf, Butt und Wildente. Diese Spezies existiert außerhalb des Zoos auf Buchumschlägen in symbiotischer Verbindung mit dem Namen des Autors. Als Kontrast zu diesen hochliterarischen Tieren dürfte auf die allegorischen Tiere, die Teil des poetischen Volksvermögens geworden sind, nicht vergessen werden. Unser Zoo braucht zumindest einen Angsthasen, einen inneren Schweinehund, einen Lustmolch (halbverborgen) und ein naturgemäß eher abstraktes Gewohnheitstier.

Vielleicht ist der Eindruck entstanden, dass die literarischen Tiere überrepräsentiert wären. Die Wahrheit ist: Worttiere sind billig in der Erhaltung, aber schon in der zentral gelegenen Kinderabteilung dominiert die Malerei: Dürers Hase, Picassos Hahn, Pferde von Delacroix, ein Löwe Rembrandts und – hier sparen wir nicht! – ein ganzer prächtiger Bauernhof von Marc Chagall, allesamt pädagogisch bewährte Exponate, um den Kleinsten früh eine Bresche zur Kunst zu schlagen.

Eine eigene Arbeitsgruppe beschäftigt sich mit einer Zone, die nicht unbedingt für Kinder geeignet ist: den lebenden Tieren, die von Künstlern in Happenings und Performances verwendet wurden: Die Hühner, Ziegen, Kühe, die Robert Rauschenberg in seinen Aktionen in den 50er- und 60er-Jahren mit tabubrechender Wirkung einsetzte, finden sich hier wie das arme Küken White Henny, das Raphael Montañez Ortiz einst am Altar der Kunst opferte. Seit Joseph Beuys' Koyote (1964) gibt es im Übrigen keine Spezies mehr, die nicht von Künstlern lebendig für ihr Werk verbraten wurde. Über Nabokovs Schmetterlingshaus und die Katakomben mit der Tierwelt aus Kafkas Erzählungen (für Kinder gesperrt!) führt der Weg zurück zum Ausgang. Zum Abschied grüßt ein bescheidenes efeuumranktes Denkmal – für die namenlosen, von der Kunst verbrauchten Tiere: im Gedenken an die gerupften kretischen Gänse, aus deren Federn die Flügel des Ikarus hergestellt wurden.

Uns schwirrt der Kopf. Es fehlt so viel (Äsop, la Fontaine und Wilhelm Busch wurden noch nicht einmal erwähnt!), dass wir an der Endlichkeit eines solchen Künstlertierzoos zweifeln. Zudem erweitert sich der Ort im Gleichschritt mit dem Fortschreiten der Kunst in rasender Geschwindigkeit. Die Idee eines Zoos der imaginären Tiere bleibt besser Projekt, aber vielleicht nicht allein aus rein praktischen Erwägungen. Der Grund, auf das Projekt zu verzichten, ist ein anderer: Es gibt ihn schon.

Jeder Tiergarten ist heute, wie die Kulturhistorikerin Christina Wessely in ihrer im Vorjahr erschienenen brillanten Studie zur Geschichte des Tiergartens zeigt, in gewissem Sinn ein Zoo der imaginären Tiere, ein unwirklicher Ort der Erinnerung an eine Naturerfahrung, die man nie hatte. In der urbanen Moderne ist das Tier fremd, doch die Fremdheit des Tieres darf nicht wahr sein. Der Tiergarten ist Seismograf dieser Ambivalenzen. Seit der frühen Neuzeit wurden Tiere in extremer Weise ebenso vermenschlicht wie versachlicht. Bei René Descartes erscheint das Tier erstmals als seelenloser Automat, bei aller Geschicklichkeit und aller Fähigkeit zur Imitation ist es für Descartes nicht mehr als eine Uhr. Durch die Degradierung zur Maschine wurde mit einem Schlag die ältere aristotelische Vorstellung von einer Stufenleiter der Natur, die alles Lebendige verbindet, ebenso wie die franziskanische Freundschaft zum Tier aus der europäischen Geistesgeschichte vertrieben. Zugleich wurde die intellektuelle Grundlage für seine schrankenlose Ausbeutung geschaffen.

Mit derlei Versachlichung des Tieres konnte und wollte sich der bürgerliche Humanismus, zumindest nach Tisch, nie ganz abfinden. Vielleicht aus Mitleid mit einer offensichtlich leidensfähigen Kreatur, vielleicht aber auch, da die Degradierung des Tieres zur Maschine, in einer kleinen Drehung weitergedacht, auch den Menschen erfassen könnte.

Im späten 18. Jahrhundert ist eine Existenz als Menschenfreund kaum mehr denkbar, ohne Tierfreund zu sein. 1788 widmete Freiherr von Knigge in seiner bürgerlichen Tugendlehre Über den Umgang mit Menschen ein ganzes Kapitel der richtigen "Art, mit Tieren umzugehen" : Der "edle, der gerechte Mann martert kein lebendiges Wesen" und öffnet sein Herz "dem sanften Mitleiden gegen alle Kreaturen." Allerdings möge man, schreibt Knigge dem guten Bürger ins Stammbuch, "diese Exklamationen nicht auf die Rechnung einer abgeschmackten Empfinderei schreiben. Es gibt so zarte Männlein und Weiblein, die gar kein Blut sehen können, die zwar mit großem Appetit ihr Rebhühnchen verzehren, aber ohnmächtig werden würden, wenn sie eine Taube abschlachten sehn müssten; die ihre Bedienten in dem rauhesten Wetter ohne Not stundenlang umherjagen, aber dagegen herzlich den armen Sperling bedauern, der, wenn es regnet, ohne Paraplü und Überrock herumfliegen muss. Zu diesen süßen Seelchen gehöre ich nicht ..." Die Menagerie betrachtet Knigge denn auch kritisch: "Ich habe immer nicht begreifen können, welche Freude man daran haben kann, Tiere in Käfigen und Kästen einzusperren, auch ist eine Menagerie, in welcher wilde Tiere mit großen Kosten in kleinen Verschlägen aufbewahrt werden, meiner Meinung nach ein sehr ärmlicher Gegenstand der Unterhaltung."

Kaiserliche Menagerie

Das Publikum war anderer Meinung. Ab 1778 war an Sonntagen der Besuch der kaiserlichen Menagerie in Schönbrunn für Bürger gestattet, die dabei "Lehrreiches und Schönes" erleben sollten. Seit dem ersten Moment seiner Öffnung war Schönbrunn ein enormer Publikumserfolg wie der Londoner Zoo im Regent's Park zu Beginn des 19. Jahrhunderts, der nach dem Vorbild des Linné'schen Botanischen Gartens gestaltet wurde. Auch der Londoner Zoo diente der Bildung des Bürgers, der nun die wilden Tiere hinter den Gittern enger Käfige, wo sie auch besser hingehörten, in Ruhe studieren konnte. Zugleich war der Londoner Zoo ein kontemplativer Erholungsraum mit Terrassen, Musikpavillons und exotischen Tempeln. Je unwirtlicher die Städte, desto unwirklicher, traumhafter wurden die Tiergärten.

Eine Revolution brachte der Tierpark Carl Hagenbecks in Hamburg-Stellingen zu Beginn des 20.Jahrhunderts. Hagenbeck ersetzte die Gitter, die Besucher und Tiere trennten, durch Gräben und unsichtbare Absperrungen und schuf so die Illusion einer heilen Tierwelt, in welcher deren Bewohner scheinbar in Freiheit und in Frieden lebten. Im Tiertheater Hagenbecks triumphierte der Kulturmensch nicht mehr über die Natur, er durfte fortan einen versöhnlichen, fast sehnsüchtigen Blick in ein "Tierparadies" werfen. Die Bestie mutierte zum edlen Wilden, die Menagerie vom Gefangenenlager zu einem Refugium.

Natürlich sind Zootiere weder frei noch glücklich, auch sie sind Nutztiere. Aus der Sicht des Zoologen sind sie Reproduktionsmaschinen und Forschungsobjekte, aus der Sicht des Ökologen – ob freiwillig oder nicht – Botschafter der Natur, aus der Sicht der Besucher Evokatoren der Augenlust. Die Zootiere leben heute in Immersionsgehegen, sie werden, da sie der Nahrungskette entzogen sind, älter und sind im Prinzip auch in besserer Verfassung als die meisten ihrer Artgenossen draußen. Der Blick der Besucher weidet sich an ihrem gepflegten Äußeren, das in ein Biotop-Passepartout gesetzt wird und als Gesamtbild eine Art Manufactum-Katalog für Städter ergibt: Es gibt sie noch, die schönen Tiere.

In der Eventkultur der Städte haben Tiergärten deshalb gute Karten. Die Palette der zusätzlichen Attraktivierungen umfasst Streicheln auf Erlebnisgutschein, Sprachkurse im Pferdeflüstern, sogar Hautkontakt mit Panzernashörnern ist heute möglich. Der Tiergarten ist damit in der rezenten Massenschlägerei um Aufmerksamkeit erfolgreicher denn je: Schönbrunn verzeichnete im Vorjahr fast 2,6 Millionen Besucher, mehr als je zuvor in seiner Geschichte. In Europa schätzt der Tiergartenexperte Gunther Nogge die Zahl der Zoobesucher auf mehr als 100 Millionen, weltweit suchen rund 600 Millionen Menschen einmal pro Jahr einen Zoo auf.

Nicht alle treibt der bloße Bildungswille an diesen Ort. Tiergärten sind heute ein Mittelding zwischen Freakshow und Shoppingmall. Neben Topfpflanze und Meerschweinchen fungieren sie für den Städter als bequemer, gut erreichbarer "Notausgang zur Natur" (Heini Hediger) Diese Naturnähe wäre nicht unbedingt erforderlich. Aus Sicht der Biologen reicht ein funktionales Haltungssystem der Tiere aus. 90 Prozent der Säugetiere und 75 Prozent der Vögel sind bereits zoogeboren, wie übrigens 100 Prozent der Zuchtmäuse und Insekten, die Tag für Tag verfüttert werden. Die Imagination eines natürlichen Lebensraumes hat vor allem edukativen Charakter für den Besucher, er darf sich als Passagier auf einer Arche und das Tier als halbwegs glücklich wähnen. Ansonsten wird er traurig und kommt nicht mehr.

Um seine kathartische Wirkung zu entfalten, muss der Tiergarten der Gegenwart daher die Natur überholen und in seiner Inszenierung das Traumgebäude einer Wildnis errichten, die von allen Spuren der Zivilisation gesäubert ist. Damit ist der Tiergarten so real und authentisch wie die Simulation von Venedig in Las Vegas.

Zivilisatorische Realitäten

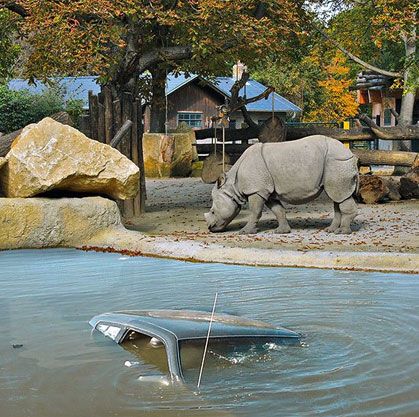

Widerspruch gegenüber der dekontaminierten Idylle formuliert die Ausstellung Trouble in Paradise von Christoph Steinbrener und Rainer Dempf. In die Unwirklichkeit des Tiergartens Schönbrunn haben Steinbrener/Dempf via Kunst ein wenig zivilisatorische Realität geschmuggelt. Sechs Gehege werden ab 10.Juni als Raum für Interventionen genützt, sodass bis Ende Oktober, kaum merklich, an einigen Stationen ein etwas anderer Tiergarten entsteht: Aus dem Badeteich des Nashorns ragt das Dach eines Autowracks. Die Pinguine baden bis Herbst im Schatten einer tonnenschweren verrosteten Ölpumpanlage, die vor das künstliche Felsmassiv montiert wurde. Über dem Elefantenareal prangt eine rätselhafte Tiroler Almhütte, trotz sommerlicher Temperaturen mit viel Schnee auf dem Dach und Eiszapfen an den Dachrinnen. Im Korallenriffbecken wurde ein Giftfass versenkt, das die Fische umkreisen, auch das Krokoterrarium blieb vom Zugriff des Künstlerduos nicht verschont, es wurde mit Sperrmüll und einer Reklametafel ("Delikatessen" ) versetzt. Eine subtile Veränderung schließlich auch im Bisongehege: Die gut aufgeräumte Prärie für das haarige Rind durchzieht nun ein Schienenstrang. Alle Interventionen wurden natürlich streng auf ihre zoologische Tauglichkeit überprüft.

Ob aus souveräner Selbstironie oder echtem Reflexionsbedürfnis: Es ist der Tiergartendirektion hoch anzurechnen, dass diese Ausstellung zugelassen wurde. Natürlich lässt sich das Projekt vordergründig als "ökologisches Statement" der Künstler lesen, um auf die Situation der zivilisationsgeschädigten Kreatur, auf Klimaerwärmung und auf die Bedeutung von Arten- und Umweltschutz hinzuweisen. Aber dies scheint eher Transportmittel oder Katalysator für die Durchsetzung des Projektes gewesen zu sein.

Der perspektivische Fluchtpunkt ist der Tiergarten selbst, denn wie stets thematisierten Steinbrener/Dempf mit ihren Ausstellungen den Kontext ihrer Arbeiten. Seit Jahren gehören die Künstler zu den hartgesottensten Ironikern unter den Interventionisten, ihre Strategie ist ebenso leise wie böse. In Delete (2005) gelang es ihnen nach monatelangen Vorarbeiten, die Wirtschaftstreibenden in der Wiener Neubaugasse zu überzeugen, alle Werbeschilder mit gelben Folien überkleben zu lassen, wodurch zwei Wochen lang mitten in der Stadt die fantastische Wüstenei einer konsum- und reklamefreien Zone entstand.

Nicht weniger harmlos war Jesuitenkosmos (2008/09), die temporäre Gestaltung des Deckengewölbes in der Wiener Jesuitenkirche durch eine fast 600m² große Fotografie. Man blickt von der irdischen Kirchenbank hinauf auf einen wunderhübschen blauen Himmel – und erlebt bei genauerem Hinsehen ein blaues Wunder: Das Foto zeigt nicht den Himmel, sondern den Blick aus der internationalen Raumstation ISS – auf die Erde. Für derlei freche Blasphemie wäre man noch vor ein paar Jahrhunderten auf dem Scheiterhaufen gelandet.

Auch die Kunstdisplays in Schönbrunn inszenieren einen Störfall, den Einbruch der Realität in die Hyperrealität des Tiergartens. Die Künstlichkeit seiner Wildnis wird mit Elementen einer natürlichen Zivilisation durchsetzt, die neu entstandenen Bilder erscheinen plötzlich auf eine seltsame Art vertraut und doch im Kontext des Tiergartens vollständig verfremdet. Es ist eine der ironischen Schichten des Projektes, dass ausgerechnet Künstler, gemeinhin Experten des schönen Scheins, hier die Wirklichkeit ins Bild setzen.

Offen bleibt freilich, wer mit wem spielt, wer im bekannten Tänzchen der Katze mit der Maus nun die Katze und wer die Maus war. Wir werden es nicht erfahren, aber es gilt für die Künstler, was weiland Hegel über die Tiere sagte: "Man weiß nicht, was in diesen Bestien steckt, und kann ihnen nicht trauen."

Trouble in Paradise wird jedenfalls die bestbesuchte Kunstausstellung des Jahres 2009 gewesen sein; auch wenn sich nicht alle Tiergarten-Besucher bewusst waren, dass sie bei ihrem Rundgang von der Unwirklichkeit der Natur in die Wirklichkeit der Kunst übergewechselt sind. (Ernst Strouhal, ALBUM – DER STANDARD/Printausgabe, 06./07.06.2009)